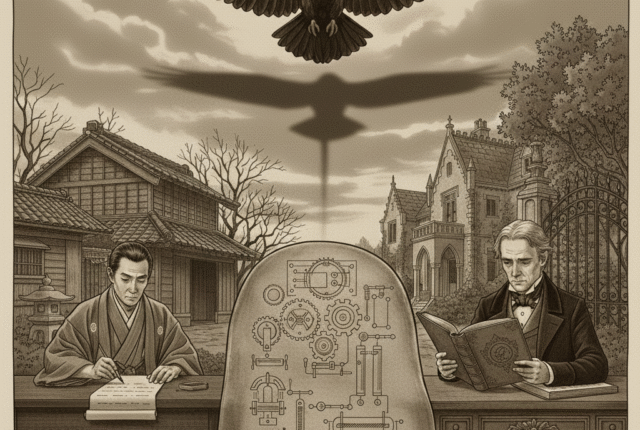

乱歩が隠し、ポオが囁く。その土蔵は、生きたまま人を「製本」する。

あらすじ

東京・池袋。かつて江戸川乱歩が愛した邸宅の敷地内に、奇妙な土蔵が残されていた。

「地震を恐れた乱歩が設計した、特殊な免震構造の書庫」

――そう伝わるその場所から、古書店主の久坂瑛人は、エドガー・アラン・ポーの未発表原稿とおぼしき洋書を発見する。

しかし、それは物語ではなかった。洋紙の透かしに隠されていたのは、土蔵そのものを巨大な「殺人装置」へと変える設計図だったのだ。

原稿を狙うブローカーが、何もない室内で「圧殺」される不可解な事件が発生。

凶器なき密室殺人に、本の物質的痕跡を読む「書籍修復師」の久坂と、論理で文学を解剖する「ポー研究者」の有栖川摩耶が挑む。

昭和の文豪が仕掛けた、物理と幻想が交錯する建築ミステリー。

登場人物紹介

久坂 瑛人(くさか えいと) 神保町の古書店「夢現堂」の店主にして、若き書籍修復師。 「本は読むものではない、紙とインクの記憶を聞くものだ」と語る徹底的な唯物論者。極度の人嫌いだが、紙の繊維や製本の歪みから真実を見抜く「ビブリオ・プロファイリング」の能力を持つ。

有栖川 摩耶(ありすがわ まや) 大学の文学部准教授。エドガー・アラン・ポー研究の第一人者。 「文学は解剖である」を信条とし、論理と科学的アプローチで謎に挑む。祖父はかつて乱歩の土蔵を施工した大工の棟梁であり、施工直後の不審死の真相を追っている。

犯人(通称:大鴉) 乱歩とポーを狂信し、土蔵の真の機能を知る人物。乱歩が封印した「完全犯罪」を現代に再現しようとする。

序章 書物の墓場

十一月の風は、湿った土の匂いを運んでくる。 池袋の路地裏、鬱蒼とした木立に囲まれたその場所には、都会の喧騒から切り離されたような、重苦しい静寂があった。

目の前には、黒漆喰の土蔵が鎮座している。 かつて「幻影城」の主、江戸川乱歩が愛し、自らの幻想を育んだ場所の片割れ――という触れ込みだったが、久坂瑛人(くさか えいと)にとって、それは巨大な棺桶にしか見えなかった。

「建て付けが悪いな」

瑛人は白手袋をはめた指先で、分厚い観音開きの扉の枠を撫でた。 築数十年。経年劣化は当然だが、扉と土台の間の隙間が、妙に広い。指が一本入りそうなほどの空隙が、建物の周囲をぐるりと取り囲んでいる。書物を守る蔵において、湿気を呼ぶ隙間は致命的だ。 背後で、依頼主である管理人が咳払いをした。

「先生は地震をひどく恐れていましたから。揺れを逃がすために、内壁と床を地面から浮かせているそうです。一種の免震構造ですな」

管理人は誇らしげに語ったが、瑛人の指先が感じる違和感は、もっと即物的なものだった。 建具が歪んでいるのではない。何かが、意図的に「ズレて」作られている。まるで、中身と外側が別の生き物であるかのように。

「開けますよ」

重い音と共に扉が開くと、黴(かび)と樟脳(しょうのう)、そして古紙特有の甘い腐臭が溢れ出した。瑛人にとっては、どんな高級な香水よりも安らぐ、死と記憶の香りだ。 懐中電灯の光を闇へ差し向ける。 中は総檜(そうのき)造りの美しい空間だった。四方の壁を天井まで埋め尽くす本棚。そこには、乱歩が生前収集したとおぼしき洋書や和綴じ本が、びっしりと並んでいる。

(……詰め込みすぎだ)

瑛人は眉をひそめた。 本棚の本たちは、まるで呼吸をする余裕もないほど、互いに押し合うようにぎちぎちに詰まっていた。背表紙が圧迫され、悲鳴を上げているように見える。本を愛する者なら、こんな並べ方はしない。まるで、部屋全体が収縮して、中の物を締め上げているかのような圧迫感だ。

瑛人は部屋の中央、埃をかぶった紫檀(したん)の机に歩み寄った。 そこに、一つの桐箱が置かれていた。 蓋には、達筆な筆文字で『封』とある。

「これが、例の物ですか」

瑛人は慎重に蓋を開けた。中には、タイプライターで打たれた古びた洋紙の束が収まっている。インクの匂いが、微かに鼻を突いた。 一番上の紙には、英語でこうタイトルが打たれていた。

The Shadow in the Mirror (鏡の中の影) by Edgar Allan Poe

エドガー・アラン・ポーの未発表原稿。もし本物であれば、文学史を覆し、億単位の価値がつく遺産だ。管理人がゴクリと喉を鳴らす音が聞こえた。 だが、瑛人の目はタイトルの文字を見てはいなかった。彼は紙の端を親指と人差し指で挟み、その厚みと繊維の感触を確かめるように、微かに擦り合わせた。

「……おかしい」 「どうかしましたか? まさか、偽物ですか」 「紙が、厚すぎます。十九世紀アメリカのパルプ紙じゃない。これは日本の手漉(てす)き和紙だ。それも、繊維の間に何かを漉き込んで、意図的に硬度を上げている」

瑛人はポケットから業務用の強力なペンライトを取り出し、紙の裏から強い光を当てた。 その瞬間、管理人が息を呑んだ。 光に透かされた洋紙の繊維の中に、うっすらと、しかし確実に黒い「線」が浮かび上がったのだ。 それは小説の文字ではなかった。 幾何学的な図面。歯車と、油圧ジャッキのような構造図。そして、部屋の四隅を示す四角形に、矢印が中心に向かって引かれている。

「これは小説じゃない」

瑛人は冷ややかな声で言った。 光に透かされた図面は、この部屋が「書庫」などではなく、巨大な機械であることを示していた。

「これは、設計図(マニュアル)だ。……人間を『製本』するための」

その時、背後の重い扉が、風もないのにゆっくりと動き出した。 蝶番が軋む音は、まるで巨大な鳥が喉を鳴らすように、低く、不吉に響いた。 どこからか、カラスの鳴き声が聞こえた気がした。

第一章 空白の圧殺

その「事故」が起きたのは、原稿発見から三日後の夜のことだった。

深夜二時。警視庁捜査一課の電話が鳴り響いた時、現場となった池袋の旧乱歩邸周辺は、異様な静けさに包まれていたという。 通報者は、近隣住民。「蔵の中から、何か重いものが潰れるような音がした」との訴えだった。

規制線が張られた土蔵の前で、久坂瑛人は不機嫌そうに腕を組んでいた。 警察からの要請で呼び出された彼は、眠気と、生身の人間――それも大勢の警察官に囲まれている不快感で、今にも帰りたい衝動に駆られていた。

「久坂さん、中へ。被害者の身元確認と、現場の状況について意見を伺いたい」

顔馴染みの刑事に促され、瑛人は再びあの蔵へと足を踏み入れた。 匂いが変わっていた。 三日前の、あの甘美な古書の香りは消え失せている。代わりに充満しているのは、生臭い鉄の匂い――血臭だ。

現場の中央、紫檀の机があった場所に、それはあった。 被害者は、五十代の男。古書業界では悪名高いブローカー、根津(ねづ)だ。彼は「ポーの原稿」を独占しようと画策し、管理人に賄賂を贈ろうとしていた人物でもある。

根津は、床に大の字になって死んでいた。 いや、「大の字」という表現は正確ではない。彼は平面的すぎた。 まるでロードローラーに轢かれたかのように、あるいは巨大なプレス機で挟まれたかのように、身体の厚みが失われていた。肋骨は粉砕され、内臓は破裂し、皮膚の下で鬱血が地図を描いている。

「死因は、全身への過度な圧力による圧死。……ですが、見ての通りです」

刑事が困惑した顔で天井を指差した。 そこには何もなかった。 落下して彼を押し潰したはずの重量物も、巨大な機械も見当たらない。あるのは、壁際の静まり返った本棚と、床に散乱した数冊の本だけ。 犯人はどうやって、この何もない空間で、人間一人を「平面」に変えたのか。

「密室です。窓の格子は外れていない。扉も内側から施錠されていた。……まるで、見えない巨人に踏み潰されたようだ」

刑事の呟きを聞き流しながら、瑛人は床に膝をついた。 死体には興味がない。彼が見ているのは、床に散らばった本だ。 そのうちの一冊、乱歩の『屋根裏の散歩者』の初版本を拾い上げる。 背表紙に、真新しい「擦り傷」があった。 さらに、本棚を見る。三日前と同じく、本たちは異常な密度で詰め込まれている。だが、よく見ると、数冊の本の背が、数ミリだけ手前に飛び出していた。まるで、背後から何かに押し出されたかのように。

「……巨人が踏んだんじゃない」

瑛人は立ち上がり、白手袋をはめ直した。 その視線は、血に濡れた床ではなく、静まり返った「壁」に向けられていた。

「部屋が、彼を食べたんです」

その時、入り口の方でヒールの音が響いた。 鋭く、攻撃的な足音。

「文学的な表現は控えていただけるかしら? 事実はもっと物理的で、残酷なはずよ」

振り返ると、喪服のような黒いコートを纏った女が立っていた。 長い黒髪、射るような視線。手には分厚い革鞄。 有栖川摩耶(ありすがわ まや)。 瑛人が最も苦手とする、「論理」という名の凶器を振り回す女だった。

第二章 透かしの設計図

「部屋が彼を食べた……? 三流の怪奇小説家でも、もう少しマシな比喩を使うわ」 女はカツカツとヒールを鳴らし、規制線を平然と跨いで近づいてきた。制止しようとした若い巡査を、彼女は鞄から取り出した一枚の名刺――あるいは身分証のようなもの――だけで黙らせる。 「久坂瑛人さんね。噂は聞いているわ。神保町の変人修復師。『紙の声が聞こえる』とかいうオカルトを真顔で語る男」 「……アンタこそ。学会の鼻つまみ者、有栖川摩耶准教授だろ。現場に香水を撒き散らすのはやめてくれないか。紙の匂いが変わる」 瑛人はハンカチで鼻を覆い、露骨に嫌悪感を示した。 摩耶はフンと鼻を鳴らし、瑛人の横を通り過ぎて死体の前に立った。彼女の視線は、瑛人のような情緒的なものではない。冷徹な検視官のそれだった。

「全身の骨格が平面状に粉砕されている。内臓は破裂し、眼球が飛び出している。典型的な圧死ね」 彼女は屈み込み、根津の潰れた胸部を指差した。 「人間の胸郭をここまでぺちゃんこにするには、少なくとも二トンの圧力が必要よ。それも、一瞬の衝撃ではなく、持続的な加圧。ロードローラーか、工場の油圧プレス機でも持ち込まない限り不可能だわ。でも、ここには何もない」 「だから言ったでしょう。部屋が食べたんだと」 「物理法則を無視しないで。質量保存の法則、知ってる? 二トンの凶器が消えるわけがないわ」 「質量ならある。ここにあるすべてが凶器だ」

瑛人は本棚から、先ほど拾い上げた乱歩の初版本を突き出した。 摩耶が眉を顰める。 「本? 本で人が殺せるとでも?」 「この背表紙を見てください」 瑛人が指差したのは、本の「背」の部分についた、横一文字の深い擦り傷だった。一冊だけではない。棚にある何冊もの本に、同じ高さで、同じような傷がついている。 「これは、隣り合う本同士が強烈な力で擦れ合った痕跡だ。……いいですか、准教授。この部屋の本は、今は『指が入らないほど』詰まっている。だが、三日前は違った。ほんの数ミリだが、隙間があったんです」 瑛人は視線を、壁一面の本棚――数千冊の蔵書へと走らせた。 「もし、この四方の壁が、すべて内側に向かって動いたとしたら?」

摩耶の瞳孔が開いた。 「壁が……収縮した?」 「そうだ。壁が迫り出し、本棚の本たちが互いに押し合い、悲鳴を上げながら密度を高めていく。その中央に人間がいたらどうなる? 本という『無数の牙』を持った壁に挟まれ、逃げ場を失い、最後にはペースト状になるまで搾り出される」 瑛人は淡々と言葉を紡いだ。 「凶器はプレス機じゃない。この数千冊の『知』の集積そのものが、物理的な質量を持って彼を殺したんだ」

摩耶はしばらく沈黙し、やがてゆっくりと立ち上がった。その顔から侮蔑の色が消え、代わりに戦慄と興奮が混じり合った笑みが浮かんでいた。 「……仮説としては面白いわ。でも、それを動かす動力は? この土蔵にそんな大掛かりな装置は見当たらない」 「表向きはね。だが、アンタなら心当たりがあるんじゃないか? アンタのお祖父さんは、この蔵を建てた棟梁だったはずだ」 瑛人の指摘に、摩耶の表情が凍りついた。 「調べがついているのね。……そうよ。祖父はこの蔵を完成させた直後、謎の事故死を遂げた。現場で、資材の下敷きになってね。まるで口封じのように」 彼女は壁に手を当てた。冷たい檜の感触。 「祖父は生前、うわ言のように言っていたわ。『乱歩先生は、本を守るためなら悪魔とだって契約する』って。……まさか、あの『免震構造』の話?」 「地震の揺れを逃がすために、壁と床を浮かせている――それが公式な説明だ。だが、もしその『浮いている』構造が、揺れを逃がすためではなく、壁をスライドさせるためのレールだとしたら?」

二人の視線が交錯した。 感性の瑛人と、論理の摩耶。水と油のような二人が、一つの恐ろしい結論で結びついた瞬間だった。

「証明が必要ね」摩耶が低い声で言った。「壁が動くという証拠が」 「あるよ」 瑛人は懐から、例の洋書――ポーの未発表原稿を取り出した。 「三日前、これを見つけた時に気づいた。これは小説じゃない。この殺人機械(マシン)のオペレーション・マニュアルだ」 「貸して」 摩耶はひったくるように原稿を受け取ると、鞄からルーペを取り出し、瑛人が指摘した「透かし」の部分を凝視した。 「……嘘でしょう」 レンズ越しに見えたのは、文学的な暗喩など微塵もない、冷酷な工学図面だった。 油圧シリンダーの配置図。ギアの噛み合わせ。そして、部屋の中央に描かれた『X』のマーク――それは、今まさに死体が転がっている位置と完全に一致していた。

「エドガー・アラン・ポー『鏡の中の影』……。鏡とは、向かい合う二つの壁のこと。そして影とは、その間で押し潰される人間のことだったのね」 摩耶は震える手で原稿を握りしめた。 「これを翻訳(解読)しなきゃ。この部屋にはまだ、私たちが知らない『次のページ』があるはずよ」 「次のページ?」 「ええ。一度閉じた壁が、どうやって元に戻ったのか。そして――」 摩耶は土蔵の天井を見上げた。 「犯人は今、どこから私たちを見ているのか」

その言葉が終わるか終わらないかの時だった。 瑛人のポケットの中で、スマートフォンが震えた。着信ではない。何かのアプリが強制的に起動したような、不快な電子音。 同時に、ゴウン……という重低音が、足元の床下から響き始めた。

「……おい」 瑛人の顔色が変わった。 「今の音、ジャッキが上がる音じゃないか?」 壁際の本棚が、ミシリと音を立てた。 数千冊の本が一斉に震え、その背表紙が、じわりと――本当にじわりと、数ミリだけ手前に迫り出した。

「逃げろ!」 瑛人が叫んだ瞬間、背後の重厚な扉が、見えない力で叩きつけられるように閉ざされた。 完全なる闇。 その中で、ただ機械的な駆動音と、本が擦れ合う乾いた音だけが、死へのカウントダウンのように響き渡った。

第三章 動く壁と止まった時間

闇が落ちた瞬間、世界は「音」だけに支配された。 ゴゴゴゴ……という地底から響く低い唸り声。そして、ミシ、ミシ、と四方から迫る乾いた破裂音。それは数千冊の書物が、互いの肩を押し合い、悲鳴を上げている音だった。

「明かりを!」 瑛人の叫び声に、摩耶が震える手でスマートフォンのライトを点灯させる。 白い光線が闇を切り裂き、現実を映し出した。 壁が、動いている。 目の錯覚ではない。さっきまで二メートル四方はあった床のスペースが、目に見えて狭まっている。本棚全体が、巨大な顎(あぎと)のようにじりじりと中央へ迫ってきていた。

「嘘……本当に動いてる」 摩耶が青ざめた顔で壁を叩く。「開けて! 誰かいるんでしょう! これ以上やったら殺人よ!」 彼女の叫びに応えるように、天井の四隅に埋め込まれたスピーカーからノイズが走り、歪んだ声が降り注いだ。

『殺人ではありません。製本(バインディング)です』

機械で加工された、性別の判別できない無機質な声だった。

『乱歩先生は仰いました。「現実は夢の妨げになる」と。あなた方のような不純物が、この神聖な蔵の空気を汚している。だから、絞り出すのです。余計な水分と、生身の肉体を』 「ふざけるな!」摩耶が叫ぶ。「アンタ、あの管理人ね? それとも根津の仲間?」 『私は大鴉(レイヴン)。先生の遺志を継ぐ、忠実な司書です。さあ、大人しく挟まれなさい。人間の脂は、古書の良い保存油になりますから』

プツン、と音声が切れた。 同時に、壁の駆動音が一段階高くなる。 グググ……ッ! 床板がたわみ、瑛人の足元で木片が弾け飛んだ。逃げ場はない。 摩耶が腕時計を見て、絶望的な計算を口にする。 「速度、秒速五ミリ……。あと三分もしないうちに、私たちの肋骨は壁と壁の間で粉砕されるわ」 彼女はライトをあちこちに走らせ、壁の継ぎ目や床下への隙間を探る。 「どこかに停止スイッチがあるはずよ! 油圧の配管を切るとか、電源を落とすとか……」 彼女は必死に鞄からマルチツールを取り出し、床板をこじ開けようとする。だが、強固な檜の床はびくともしない。 論理(ロジック)が通じない暴力的な状況に、彼女の呼吸が荒くなる。 「嫌……死ぬのは嫌。お祖父ちゃんみたいに、こんな場所で潰されてたまるもんですか!」

パニックに陥る摩耶の横で、瑛人は奇妙なほど静かだった。 彼は動こうともせず、じっと迫り来る「本の壁」を見つめていた。 その瞳は、死の恐怖ではなく、職人の冷徹な観察眼で満たされていた。

「……落ち着け、准教授」 「落ち着けるわけないでしょ! あんたも何か探しなさいよ!」 「探しているさ。乱歩の『良心』をな」 瑛人は手袋をはめ直し、ギリギリと音を立てて迫る本棚に近づいた。 「犯人は乱歩を狂信しているようだが、一つ勘違いをしている。乱歩は本を愛していた。異常なほどにな。そんな男が、自分の蔵書ごと人間を潰すような、本を傷つける仕掛けを本気で作ると思うか?」 「どういうこと?」 「見ろ。本棚の本たちは悲鳴を上げているが、背表紙は潰れていない。……『遊び』があるんだ」

瑛人はライトを奪い取ると、本棚の一点を照らした。 そこには、分厚い革表紙の洋書――『The Pit and the Pendulum(陥穽と振子)』が並んでいる。 他の本が圧力でひしゃげそうになっている中で、その本だけが、涼しい顔をして平然と鎮座していた。

「あの透かしの図面を思い出せ。部屋の中央に『X』印があった。あれは死に場所を示すマークじゃない。……『ストッパー』の位置だ」

瑛人は迷わず手を伸ばした。 壁はもう、眼の前数十センチまで迫っている。圧迫感が肌を刺す。 彼は『陥穽と振子』の背表紙を掴むと、引き抜くのではなく、逆に思い切り奥へと押し込んだ。

ガチッ。

硬質な金属音が響いた。 その本は紙の束ではなかった。中身がくり抜かれ、頑丈な鋼鉄のブロックが仕込まれていたのだ。 押し込まれた「鉄の本」は、壁の裏側にある駆動ギアの噛み合わせに、計算され尽くしたタイミングで深々と食い込んだ。

ギャギャギャギャッ!! 耳をつんざくような金属の悲鳴。 巨大なモーターが空転する音が響き――そして、唐突に静寂が訪れた。

壁が、止まった。 瑛人と摩耶の身体を両側から挟み込む、わずか数センチ手前で。

「……止まった……?」 摩耶が腰を抜かしてその場にへたり込む。 瑛人は額の汗を拭い、安堵の息をついた。 「やっぱりな。これは『栞(しおり)』だ。物語を途中で止めるための、乱歩特製の安全装置」 彼は押し込んだ偽の本を撫でた。 「乱歩はこの部屋で、スリルを楽しんでいたんだろう。自分が挟まれるギリギリまで壁を動かし、最後にこの本を押し込んで生還する。……悪趣味なアトラクションだ」

その時、再びスピーカーからノイズが走った。 今度の声は、無機質ではなかった。明らかな動揺と、怒りに震えていた。

『馬鹿な……。なぜだ。なぜ止まる! そこは神聖な処刑場だぞ! 貴様らごときが、先生のシナリオを書き換えるなど……!』

瑛人は天井を見上げ、冷ややかに言い放った。 「アンタは乱歩の愛読者かもしれないが、本の扱い方を知らない素人だ」 彼は自分の胸ポケットを叩いた。 「本ってのはな、読むためだけにあるんじゃない。時には、現実(リアル)をねじ伏せる『物理的な凶器』にもなるんだよ」

「行きましょう、准教授」 瑛人はへたり込む摩耶に手を差し伸べた。 「壁が止まっているうちに、この『栞』を使って脱出する。犯人は近くで見ているはずだ。……次はこっちが、あの『大鴉』を狩る番だ」

摩耶は瑛人の手を取り、よろめきながらも立ち上がった。その瞳に、再び理知的な光が宿る。 「……ええ。物理法則(ロジック)で殴り返してやるわ」

二人は狭い隙間をすり抜け、機械が停止してロックが外れた扉へと向かった。 反撃の幕が上がる。

第四章 大鴉の墜落

重厚な扉を押し開け、二人が外へ飛び出した瞬間、冷たい夜気が肺を満たした。 そこには、一人の男が立ち尽くしていた。 土蔵の管理を任されていた老人だ。彼は手にしたタブレット端末を握りしめたまま、信じられないものを見る目で二人を見つめていた。その画面には、土蔵内部の監視映像――壁が停止し、獲物が逃げ出した映像――が映し出されていた。

「……なぜだ」 老人は掠れた声で漏らした。 「なぜ、止まる。あそこは完璧な『結末』のはずだった。人間という不純物が排除され、物語だけが残る……美しい空白になるはずだったのに!」

「美しくなんかないな」 瑛人は肩で息をしながら、老人へと歩み寄った。 「アンタがやろうとしたのは、ただの『断裁』だ。本の手触りも、インクの匂いも分からない素人の仕事だ」 「貴様に何が分かる! 私は三十年、この蔵を守り続けてきた! 先生が遺したこの素晴らしい仕掛けが、一度も使われずに朽ちていくのが耐えられなかったのだ! 根津のような俗物が土足で踏み入るくらいなら、いっそ作品の一部にしてやった方が彼も本望だろう!」

狂気。 それは純粋すぎるがゆえの歪みだった。彼は乱歩を崇拝するあまり、現実と幻想の境界を見失っていたのだ。 老人は懐からジャックナイフを取り出し、震える手で構えた。 「まだだ……まだ終わらせない。貴様らを物語の登場人物にしてやる!」

彼が瑛人に飛びかかろうとした、その時だった。 夜の静寂を切り裂くように、鋭い金属音が響いた。 摩耶が投げた分厚い革鞄が、老人の顔面を直撃したのだ。中に入っていた大量の洋書と資料の重みが、物理的な鉄槌となって彼をなぎ倒した。

「……言ったでしょ。物理法則で殴り返すって」 摩耶はヒールの乱れを直し、冷ややかに見下ろした。 「残念ね。あなたの物語はここで打ち切り(バッドエンド)よ」

遠くから、サイレンの音が近づいてくるのが聞こえた。 瑛人が事前に呼んでいた警察が、ようやく「現実」の時間を連れてやってきたのだ。 地面に伏した老人は、うわ言のように「ネバーモア(二度とない)……」と繰り返していた。その姿は、翼を折られた哀れな鴉(カラス)そのものだった。

終章 幻影は土に還る

事件から一週間後。 神保町の古書店「夢現堂」に、珍しい客が訪れた。 有栖川摩耶だ。彼女はいつもの喪服のような黒衣ではなく、少し柔らかな色合いのブラウスを身に纏っていたが、その瞳の鋭さは変わっていなかった。

「聞いたわよ。あの土蔵、取り壊しが中止になったそうね」 「ああ。区が重要文化財として保存することを決めたらしい。ただし、あの殺人機構はコンクリートで固められて、二度と動かないようにされたが」 瑛人は帳場の奥で、修復中の古書に糊を塗りながら答えた。 摩耶はカウンターに置かれた桐箱に視線を落とした。 あの『鏡の中の影』の原稿だ。

「で、それはどうするつもり? 学会に発表すれば、あなたの店の借金なんて一瞬で消えるわよ」 「断る。こんな物騒なマニュアル、世に出してみろ。第二、第三の大鴉が生まれるだけだ」 瑛人は手を止め、桐箱の蓋を閉じた。そして、その上から厳重に封印の帯を巻き付けた。 「本は、閉じ込めておくものだ。特に、現実を侵食するような悪書はな」

「……同感ね。ミステリーは、謎のままであるからこそ美しい」 摩耶は小さく笑い、鞄から一冊の本を取り出した。 あの土蔵から証拠品として押収され、その後返却された乱歩の初版本だ。背表紙には、あの夜の死闘の痕跡――深い擦り傷が残っている。 「これはあなたが持っていて。私が持っていると、分析したくなっちゃうから」

瑛人はその本を受け取り、棚の一番目立つ場所に置いた。 傷ついた本。けれど、その傷こそが、二人が生き延びた証であり、物語の結末を変えた記録だった。

「また何かあったら依頼するわ。変人修復師さん」 「二度と御免だ。アンタが来ると、紙が血の匂いになる」

憎まれ口を叩きながらも、瑛人の口元は微かに緩んでいた。 摩耶が店を出て行くと、カランコロンとドアベルが鳴った。その音は、どこか鳥の鳴き声に似ていた。 外は冬の木枯らしが吹いている。 しかし、店の中には、穏やかなインクと紙の匂いだけが満ちていた。 幻影は去り、ここにあるのは、確かな重みを持った現実の書物たちだけだった。

(了)

この記事へのコメントはありません。