命に、値段をつけろ。

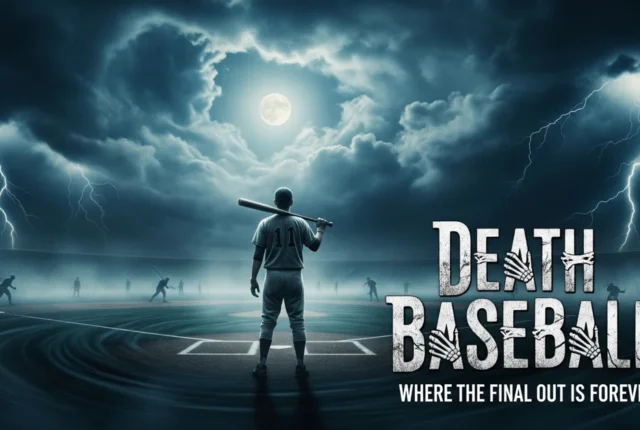

元プロ野球選手たちが集められたのは、謎の地下ドーム。そこで開催されるのは、世界のVIPたちが熱狂する非合法の野球リーグ――『デッドボール・リーグ (DBL)』。勝利には莫大な富と自由を。しかし、敗北に待つのは無慈悲な「死」。

かつて天才と呼ばれたキャッチャー・有栖川透は、消せない罪を償うため、自ら死地へと足を踏み入れる。だが、彼がバッテリーを組むのは、自らの手で野球人生を奪った元エース・黒峰蓮だった。

憎しみ、裏切り、そして非情なルールが渦巻く中、チームには主催者に情報を流す**裏切り者「ユダ」**が潜んでいた。信じられるのは、過去の栄光か、それとも仲間との絆か。

絶望のグラウンドで、失われた者たちの誇りを懸けた、最後のプレイボールが今、告げられる。

登場人物紹介

- 有栖川 透(ありすがわ とおる) – 罪を背負う元天才捕手 「グラウンドの指揮官」と呼ばれた知性派キャッチャー。しかし、ある過ちが引き金となり、球界を去った。彼の冷静な瞳の奥には、決して消えない罪悪感の炎が揺らめいている。なぜ彼は、自らこの地獄へ戻ってきたのか。その答えは、彼が受け止めようとする「最後の一球」に隠されている。

- 黒峰 蓮(くろみね れん) – 憎しみに燃える折れた翼 160km/hの豪速球で未来を嘱望された天才ピッチャー。有栖川によって野球人生を絶たれたと信じ、憎しみを糧に生きてきた。地獄の舞台での皮肉な再会。彼の荒れ狂う一球は、復讐を果たすのか、それともかつての信頼を取り戻すのか。

- 轟 剛(とどろき ごう) – 家族を愛する心優しき「ユダ」 元ホームラン王。その豪快なスイングとは裏腹に、心優しく、そして精神的に脆い。病気の娘を人質に取られ、非情な「裏切り者」となることを強要される。仲間を欺くたび、彼の心は壊れていく。彼の悲痛な選択が、物語を大きく揺り動かす。

- 蛭田 権三(ひるた ごんぞう) – 勝利を喰らう老獪な悪魔 元プロ野球監督。勝利のためなら選手を駒として使い潰すことも厭わない非情な男。DBLのルールを完璧に利用し、その歪んだ采配で有栖川たちを追い詰める。彼の存在は、このゲームの本質的な醜さを体現している。

- 灰谷 司(はいたに つかさ) – 復讐心に燃える狂犬 有栖川への私怨だけでこの死のゲームを戦う元選手。その憎しみは純粋で、狂気的。彼の存在は、有栖川の過去の罪を執拗に抉り続ける。

- キリコ – 全てが謎に包まれた紅一点 驚異的な身体能力を持つ、経歴不明の女子選手。敵か味方か、その目的は一切読めない。彼女が時折見せる意味深な微笑みは、このゲームの隠された真実を示唆しているのかもしれない。

序章:失われた者たちのグラウンド

コンクリートの冷たさが、背中から体温を奪っていく。 有栖川透はゆっくりと目を開けた。カビと埃が混じった淀んだ空気が肺を満たし、思わず咳き込む。最後に見た記憶は、夜道を一人歩いていたはずだ。甘い匂いのするハンカチで口を塞がれ、意識が遠のいた。

薄暗い、だだっ広い空間。天井は高く、むき出しの配管が血管のように這っている。そこにいたのは、自分を含めて三十人ほどの男たちだった。誰もが屈強な体つきをしており、その顔には見覚えがあった。元プロ野球選手、ドラフト候補と騒がれた大学の花形、甲子園を沸かせたスター。誰もが一度は、光の中にいた人間たちだ。

「……おい、大丈夫か」

声をかけてきたのは、少し離れた場所に座り込んでいた大柄な男だった。元ホームラン王、轟剛。その不安げな表情は、現役時代の豪快なイメージとは程遠かった。 「ええ、なんとか…」 有栖川が答えると、部屋の対角線、最も暗い隅から突き刺すような視線を感じた。 黒峰蓮――。 有栖川がその名を心で呟いた瞬間、黒峰はフンと鼻を鳴らし、顔を背けた。その瞳に宿る色は、警戒や困惑ではない。もっと純粋で、温度の高いもの。燃えるような憎悪だった。俺のせいで、その右腕が二度と打者をねじ伏せるボールを投げることはなくなった、元エース。

その時だった。 ブウン、という低い唸りと共に、部屋の中央に何もない空間から光の粒子が集まり、巨大なホログラムを形成した。純白の仮面をつけた、黒いタキシード姿の男が、まるで舞台俳優のように優雅な仕草でそこに立っていた。

『――紳士諸君、お目覚めかな。まずは、我が主催するディナー、いや、ゲームへようこそ』

感情の乗らない、合成音声のような声が響き渡る。男は、自らをこの**『デッドボール・リーグ(DBL)』**の主催者だと名乗った。

『君たちは、その類稀なる才能と、世間から忘れ去られたという共通点によって選ばれた、栄誉あるプレイヤーだ。ここで君たちには、原点に立ち返り、もう一度野球をしてもらう。勝利には、君たちが失った全てを上回る富と、ここからの完全なる自由を約束しよう』

主催者が言葉を区切る。その場の誰もが、次の言葉を待っていた。勝利の対価は示された。では、敗北の代償は?

『だが、負ければ――死だ』

氷のように冷たい宣告に、空気が凍りついた。どよめきが、やがて怒号に変わる。 「ふざけるなッ!」「ここから出せ!」「これは犯罪だぞ!」 一人の男が立ち上がり、頑丈そうな鉄の扉へ駆け寄った。ガンガンと扉を叩き、罵声を浴びせる。主催者は、その様子をただ静かに眺めていた。

『ルールを破る者に、プレイする資格はない』

主催者が指を鳴らす。次の瞬間、男の首にはめられていた黒いリストバンドが甲高い電子音と共に赤い閃光を放った。男は「あ」とも言えない短い声を漏らし、糸が切れた人形のように、その場に崩れ落ちた。ピクリとも動かない。 見せしめ。 それは、このゲームが紛れもない現実であり、死が絶対的なルールであることを、参加者全員の脳髄に焼き付けるための、残酷な儀式だった。

誰もが言葉を失い、死んだように静まり返る。有栖川は、自らの首筋に触れた。そこには、あの男のものと同じ、冷たくて硬いリストバンドが、死刑執行の宣告のように巻き付いていた。 (だから、ここに来たんだろう…) 彼は自嘲するように心で呟いた。黒峰への罪を償うためなら、死ぬことすら厭わないと覚悟していたはずだ。だが、いざ死を目の前に突きつけられると、足元から這い上がってくる恐怖で、呼吸が浅くなる。 有栖川は、もう一度黒峰を見た。黒峰もまた、こちらを見ていた。その瞳の憎悪は、さらに深く、暗い色を帯びていた。

地獄のプレイボールは、最悪の形で告げられたのだ。

第一章:絶望への招待状

最初の試合までの数時間、彼らは野球のユニフォームに着替えるよう指示された。背番号は、現役時代のものだ。有栖川は、久しく袖を通していなかった背番号「22」のユニフォームを手に取り、自嘲の笑みを浮かべた。

やがて、チーム分けが発表される。有栖川、黒峰、轟の三人は、その他六人の寄せ集めメンバーと共に、**チーム「リグレット(後悔)」**として、最初の試合に臨むことになった。対戦相手は「チーム・ノーホープ」。その名の通り、野球経験の浅い者ばかりで構成された、どこか楽観的な雰囲気すら漂うチームだった。

「足を引っ張るなよ、元・司令官サマ」 試合直前、黒峰が吐き捨てるように言った。 「お前こそ、その肩は飾りじゃないんだろうな」 有栖川は、冷静にそう返した。言葉を交わしたのは、ここに来てからそれが初めてだった。

重い扉が開かれ、彼らはグラウンドへと足を踏み出す。カクテル光線が照らし出す人工芝は、まるで血を吸ったかのように禍々しい緑色をしていた。その光は、神聖なマウンドとバッターボックスだけを聖域のように浮かび上がらせるが、決して観客席には届かない。そこにあるのは、深海のような絶対的な闇。値踏みするような無数の視線だけが、見えない場所から突き刺さるのを感じる。ここは野球場ではない。命のオークション会場だ。

試合開始のサイレンが鳴り響く。先発は黒峰、キャッチャーは有栖川。皮肉な運命が、再び二人をバッテリーとして結びつけた。 最初の打者が、緊張した面持ちでバッターボックスに入る。黒峰が投げた第一球。それは、錆びついた才能をこじ開けるような、荒々しいストレートだった。だが、球威は健在だ。 しかし、相手チームのレベルはあまりにも低かった。簡単なフライを落とし、呆気ない牽制でアウトになる。そして、スリーアウトを取られる前に、一人の選手が犯したエラーに対し、無慈悲なペナルティが執行された。彼の腕にはめられた枷が火花を散らし、選手は腕を押さえてグラウンドに転がり、悶絶した。 その光景に、「チーム・ノーホープ」は完全に戦意を喪失し、パニックに陥った。

だが、問題はチーム・リグレットにもあった。黒峰が、有栖川のサインをことごとく無視し始めたのだ。有栖川が変化球を要求しても、彼は首を振り、速球を投げ込む。その自己中心的な投球は、無駄にスタミナを消耗させ、肩への負担を増大させるだけだった。 (昔のままじゃ、ダメだ…) 有栖川はリードを切り替えた。過去のデータやセオリーは捨てる。今の黒峰の表情、球筋、そして相手打者の恐怖心。見えるものだけを信じて、リードを組み立て直す。それは、かつての「指揮官」としての自分ではなく、一人のキャッチャーとして、目の前のピッチャーと向き合う作業だった。

試合は、互いにミスを重ねる泥仕合の様相を呈しながらも、7回裏、1対0でチーム・リグレットがリードしていた。だが、満塁のピンチを招く。一打逆転、サヨナラ負け。それは、即ち「死」を意味する。 有栖川は、タイムを取ってマウンドへ歩み寄った。

「…何の用だ、司令官サマ。また得意のデータ分析でも聞かせに来たか?俺の肩がもう限界だと、ご丁寧な報告は要らねえぞ」 黒峰は、憎悪と疲労の入り混じった瞳で有栖川を睨みつけた。だが、有栖川は彼の震える指先を見逃さなかった。恐怖ではない。最高のボールを投げられないことへの、己への怒りだ。有栖川は、マスク越しに静かに告げた。

「サインは出さない。……お前の野球人生を狂わせたのは、あの日の俺のサインじゃない。お前という才能を、最後まで信じきれなかった俺の弱さだ。だが、今は違う」

有栖川は、黒峰の目を真っ直ぐに見据える。

「あの頃のお前じゃない。今の、地獄の縁で足掻いているお前を、俺は信じる。投げたい球があるんだろ。コースも、球種も、全部お前に任せる。だから――投げろ、蓮。俺のミットが、全部受け止めてやる」

黒峰の瞳が、激しく揺れた。彼は一度だけ唇を噛み締めると、こくりと頷いた。 有栖川がホームベースに戻る。黒峰が、大きく振りかぶる。それは、彼の野球人生の全てを込めたような、渾身の一球だった。ボールは唸りを上げてミットに吸い込まれ、バットは空しく空を切った。三振。ピンチを脱した。

そして最終回。ツーアウト、ランナー無し。打席には、ここまで恐怖でバットが振れなかった轟が入っていた。彼の脳裏に、愛する娘の笑顔が浮かぶ。 (パパは、ただの負け犬じゃない…お前にとってのヒーローでいさせてくれ…!) 轟は、最後の力を振り絞り、バットを振り抜いた。鈍い衝撃と共に、白球が闇夜を切り裂く一筋の光となる。打球は、闇に沈む観客席に突き刺さった。それは勝利を祝うファンファーレではなく、次の処刑へのカウントダウンを告げる冷たいゴングのように響いた。

試合終了。2対0。チーム・リグレットの勝利。 安堵のため息も束の間、彼らの目の前で、敗北した「チーム・ノーホープ」の選手たちが、武装した兵士たちによって、悲鳴を上げる間もなくグラウンドから引きずり出されていく。やがて、闇の向こうから、くぐもった銃声のような音が響いた。

有栖川は、勝利の代償として散っていった命から、目を逸らさなかった。 (これが、ここのルールだ。勝者は生、敗者は死。だが、俺たちを駒としか見ていない奴らがいる。俺たちの命は、あいつらの娯楽じゃない)

彼は、静かに、だが固く誓った。 「必ず暴き出す。このクソみたいなゲームの盤面ごと、ひっくり返してやる」

それは、単なるサバイバルではなく、理不尽なシステムへの反逆を誓った、魂の宣戦布告だった。

第二章:歪んだ采配、最初の亀裂

最初の勝利から数日が過ぎた。シンジケートが提供する居住区画は、最低限の生活を保証されてはいたが、窓一つない閉鎖空間は、ゆっくりと精神を蝕んでいく。勝利の代償として目の当たりにした「死」の光景は、悪夢となって毎夜彼らを苛んだ。有栖川、黒峰、轟の三人の間に生まれた微かな絆は、共通のトラウマという名の、脆い氷の上に乗っているに過ぎなかった。

その夜、轟が一人、支給された簡素なベッドに腰掛けていると、腕にはめられた黒いリストバンドが、心臓の鼓動と共鳴するように静かに振動した。液晶画面に、冷たいゴシック体の文字が浮かび上がる。

『指示:次試合ノ対戦相手、蛭田権三ニ、有栖川透ノ配球パターンヲ共有セヨ』

息が、止まった。全身の血が逆流するような衝撃。轟が息を呑むと、画面は無情にも切り替わり、病院のベッドですやすやと眠る娘の、短い動画が再生された。タイムスタンプは、つい数時間前のものだ。娘の細い腕には、点滴の管が痛々しく繋がっている。

『報酬ハ、娘ノ笑顔ダ。忘レルナ』

「う…あぁ…っ」 轟は床に崩れ落ち、声にならない呻きを漏らした。壁に額を何度も打ち付ける。だが、物理的な痛みなど、心の痛みに比べれば無に等しかった。ヒーローでいるための代償は、仲間を売ること。悪魔の契約は、あまりにも残酷だった。

翌日、巨大スクリーンに次の対戦相手が発表された。 チーム・リグレット vs チーム・パーフェクトソルジャーズ

画面に大写しになったのは、皺だらけの顔で、全てを見透かしたように不敵に笑う蛭田権三の顔だった。そして、その隣には、有栖川ただ一人に向けて、剥き出しの殺意を滾らせる灰谷司の姿があった。 黒峰が、忌々しげに舌を打つ。 「…あのクソ爺、まだ生きてやがったか」 有栖川は何も言わず、ただ固く、爪が食い込むほどに強く、拳を握りしめた。その隣で、轟は誰にも気づかれぬよう、顔を俯けていた。

試合開始のサイレンが、地下ドームに不気味に響き渡る。 相手チームのベンチで、蛭田はふんぞり返るように腕を組み、グラウンドを見下ろしていた。その姿は監督というより、闘牛士が牛の弱点を品定めするような、冷酷な観察者のそれだった。

「フン…有栖川、貴様の生真面目なリードは手に取るようにわかるわ。学生時代から何も変わっておらん。その教科書通りの思考が、貴様の首を絞めるのだ」

蛭田の采配は、まさに「歪んで」いた。黒峰の肩に古傷があることを見透かしたように、相手打者は執拗にファウルで粘り、球数を投げさせる。ボディブローのように、黒峰のスタミナと精神が削られていく。 そして三回表、蛭田が動いた。彼はベンチから打者へ、耳打ちするようにサインを送る。次の瞬間、審判が叫んだ。

「ピッチャー黒峰、バッターへの**『ターゲット・コール』**を要求!」

ドームの空気が凍る。黒峰と有栖川が顔を見合わせた。自分たちからではない。相手からの要求だ。打者は、まるでこれから起きることを楽しむかのように、ニヤリと笑ってバットを構え直した。審判が、蛭田の指示を代弁する。

「ターゲットは、ピッチャー黒峰、右腕!」

観客席のない闇の向こうから、興奮したような囁き声が聞こえた気がした。これは、野球ではない。蛭田が仕組んだ、公開処刑のショーだ。 「クソが…」 黒峰が吐き捨てる。だが、ルールは絶対だ。彼は、狙われるとわかっていながら、投げるしかない。放たれたボールは、しかし、打者のバットに弾き返された。痛烈なライナーが、黒峰の右腕を襲う。咄嗟にグラブを出すも間に合わず、打球は彼の右の上腕部を直撃した。

「ぐぅっ…!」

黒峰がマウンドに膝をつく。右腕にはめられた枷が火花を散らし、激痛が走る。ペナルティが執行されたのだ。 「気にするな、ただのショーだ」 ベンチで蛭田がそう呟いたのが、唇の動きでわかった。彼は、味方の選手が危険なデッドボールを受けることすら、作戦の一部として躊躇なく実行したのだ。

試合は、蛭田の掌の上で転がされているようだった。こちらの作戦、配球、その全てが、まるで筒抜けだった。 (おかしい…なぜだ? なぜ俺の思考がここまで読まれる? まるで、こちらの作戦会議を隣で聞かれているようだ…) 有栖川の心に、冷たい疑念の影が落ち始めた。

試合は2対2の同点のまま、運命の7回裏を迎える。 ワンアウト一、三塁。一打勝ち越しのピンチ。打席には、蛭田のチームの4番バッター。ここまで、有栖川のリードはことごとく裏をかかれてきた。彼は、これまでのデータをすべて記憶から消し去り、直感と観察力だけで活路を見出そうとする。

(相手打者は外角に強い。だが、極端なオープンスタンス…インハイの速球には絶対に詰まる! 問題は守備位置だ。引っ張る可能性も残る…轟さんを、数メートルだけ三塁線寄りへ…!)

有栖川は、疲労困憊の黒峰へ、最後の力を振り絞るインハイの速球を要求する。同時に、サードを守る轟へ、わずかに三塁線へ寄るよう、目線で指示を送った。轟は、一瞬だけ有栖川と目を合わせ、頷いたように見えた。その瞳が、罪悪感に揺れていたことには、誰も気づかなかった。

黒峰が腕を振る。放たれたボールは、有栖川の要求通り、打者の胸元を抉る完璧なコースへ! 「よし!」 有栖川は勝利を確信した。打者は詰まらされ、力のない打球がサードへ飛んだ。平凡なゴロだ。併殺でチェンジになる――はずだった。

しかし。

打球は、轟が本来守るべき定位置へと、力なく転がっていく。轟は、なぜか数メートル一塁寄りに守っていたのだ。慌てて駆け寄るが、足がもつれたかのように体勢を崩し、グラブの先を無情にもボールが抜けていく。

三塁ランナーが、悠々とホームイン。 勝ち越しを許す、痛恨のタイムリーエラー。

ドームに響くのは、VIPたちの歓声か、嘲笑か。 黒峰がマウンドで吼えた。 「てめぇ、轟ッ! なぜそこにいるッ!!」 轟は、エラーした箇所を見つめたまま、顔面蒼白で立ち尽くしていた。グラウンドに落ちた彼の汗が、嘘で塗り固めた言い訳のように見えた。

絶体絶命。だが、計算外の事態が起きる。次の打席に立った灰谷が、蛭田の「待て」のサインを無視。有栖川への憎しみを剥き出しにし、無謀な盗塁を試みて憤死したのだ。この敵の自滅によって、チーム・リグレットは奇跡的にピンチを切り抜け、その裏の回に黒峰の執念のタイムリーで逆転。3対4。かろうじて勝利を掴んだ。

試合後、チーム・リグレットのロッカールームは、勝利の雰囲気など微塵もなかった。 黒峰は、ロッカーを殴りつけながら、轟の胸ぐらを掴み壁に叩きつけた。

「おい、説明しろや、轟! あのエラーはなんだ!? てめぇほどの選手が、あんな簡単なゴロを逸らすだと!? 蛭田に魂でも売ったか、あぁ!?」

「…ち、違う…本当に、足が…」 轟は顔を上げられず、か細い声で答えるのが精一杯だった。

「やめろ、蓮。今は感情的になるな」 有栖川は冷静に二人を引き離す。だが、その声は氷のように冷たかった。彼は轟の前に立ち、静かに、だが芯のある声で問う。 「轟さん。一つだけ、答えてください。あの時、あなたはなぜ、俺の指示とは逆の一塁寄りに守っていたんですか?」

「……サインが、よく見えなかったんだ。すまん…本当に、すまん…」

轟は、ただ繰り返すだけだった。 有栖川はそれ以上何も言わず、黒峰の肩を叩いてロッカールームの隅へと促す。一人取り残された轟は、誰にも見えないように、固く握りしめた拳の中で、娘からもらった古いお守りを、その形が崩れるほど強く、強く握りしめていた。その肩は、後悔か、恐怖か、微かに震えていた。

有栖川は、冷え切ったコンクリートの壁を見つめ、確信する。

(誰かが、情報を漏らしている。このチームの中に…俺たちの命を金に換える『ユダ』がいる)

最初の勝利で生まれた絆に、深く、治癒しがたい亀裂が入った瞬間だった。

第三章:ユダの涙とターゲット・コール

第二章の試合後、チーム・リグレットのロッカールームから会話は消えた。黒峰はあからさまに轟を無視し、轟は亡霊のように青白い顔で自らの殻に閉じこもった。有栖川は、二人を繋ぎ止めようとも、突き放そうともせず、ただ静かに、苦悩する「ユダ」の姿を観察し続けていた。疑念は、ほぼ確信に変わっている。だが、あのエラーの瞬間の轟の表情には、単なる裏切りとは異なる、深い絶望の色があった。何かが、彼を縛り付けている――。

その夜も、悪魔の使者は轟の元へ訪れた。リストバンドの冷たい振動が、彼の心臓を直接鷲掴みにする。

『指示:次試合、黒峰蓮ノ右肩ニ繋ガル神経系統ニ過度ノ負荷ヲ与エルベク、意図的ニ守備ヲ乱シ、相手チームノ三塁方向への強打を誘発セヨ』

文面は回りくどいが、その意味は明白だった。もはや作戦のリークではない。黒峰の選手生命を、今度こそ完全に終わらせろという、傷害の幇助命令だ。画面に映し出された娘の新しい動画で、彼女は「パパ、はやくあいたいな」と小さな声で言った。その無垢な言葉が、轟の心を何千ものガラスの破片となって突き刺した。

翌日、全選手が居住区画の巨大モニターの前に集められた。別ブロックの試合が、強制的に放映される。蛭田率いる「チーム・パーフェクトソルジャーズ」の試合だった。 試合は終盤、蛭田のチームが大量リードしていた。もはや勝敗は決している。だが、蛭田は攻撃の手を緩めなかった。彼は、ベンチから立ち上がると、マウンドのピッチャーにサインを送った。次の瞬間、審判が絶叫する。

「ターゲット・コール! ターゲットは、バッター頭部!!」

モニターの前の選手たちが息を呑む。すでに戦意を喪失している相手チームのバッターは、恐怖に顔を引きつらせ、その場にへたり込もうとした。だが、足に付けられた枷が作動し、強制的にその場に縫い付けられる。避けることは、許されない。 蛭田のチームのピッチャーは、何の感情も見せずに腕を振った。放たれた硬球は、ヘルメットを粉々に砕き、バッターの頭部を襲った。ぐしゃり、という生々しい音が、スピーカーを通して響き渡る。選手は、声もなく崩れ落ちた。

それは、もはや野球ではなかった。まぎれもない、殺人だった。

蛭田は、ベンチで満足げに頷いていた。主催者とVIPたちに、己の忠誠心と、このゲームを盛り上げるための「演出力」を示したのだ。 轟は、モニターに映るその光景を見ながら、胃の底からせり上がってくるものを必死にこらえた。自分が加担しているのは、こういうことなのだ。人の命を、娯楽として消費する、悪魔の所業。その片棒を、自分は担いでいるのだ。

第三試合の相手は、元軍人だけで構成されたという、寡黙で統率の取れた不気味なチームだった。試合が始まると、有栖川は轟の動きを警戒しつつも、勝利のために必死にリードを組み立てた。だが、轟の守備には明らかな迷いがあった。打球への反応がコンマ数秒遅れ、ポジショニングも中途半端だ。彼の乱れが、チームの守備に蟻の一穴を開け、じわじわとピンチを招いていく。

「轟さん、集中してください!」 有栖川が叫ぶ。黒峰は、肩の痛みに顔を歪めながらも、無言で轟を睨みつけていた。 (すまない…すまない…!) 轟は心の中で謝罪を繰り返す。だが、彼の脳裏には娘の顔と、頭部を砕かれて死んだ選手の姿が焼き付いて離れなかった。悪魔の命令と、人間としての良心。その間で、彼の精神は限界まですり減っていた。

そして、試合は終盤、2対3と1点ビハインドで迎えた8回裏。ツーアウト、ランナー二、三塁。一打逆転のチャンスであり、打たれれば試合が決まる絶体絶命のピンチ。 主催者が望んだ、最高の舞台が整ってしまった。 打者がバットを構える。轟は理解した。ここで自分が、指示通りに三塁線をがら空きにすれば、相手はそこを狙ってくる。そして、強烈な打球が黒峰の右肩付近を襲うだろう。

(やれ…娘のために…) 悪魔が囁く。 (やれるものか…仲間を、これ以上…!) 良心が叫ぶ。

打球が、甲高い金属音と共に弾き出された。 まるでスローモーションのように、白いボールが一直線に三塁線へと飛んでくる。主催者の描いた、完璧なシナリオ。轟が、少し動くだけで捕れるはずの打球。彼が、動かなければ、黒峰は終わる。

脳裏に、娘の笑顔がフラッシュバックする。 同時に、マウンドで歯を食いしばる黒峰の横顔が、ミットを構える有栖川の必死の形相が見えた。

「う、おおおおおおおおおおっっ!!」

轟は、獣のような咆哮を上げていた。 彼の体は、悪魔の命令ではなく、数十年間、白球だけを追い続けてきた野球選手としての本能に従っていた。指示された場所とは真逆の方向へ、地面を蹴る。ダイビング。泥にまみれながら、必死に左腕を伸ばす。

そのグラブの先に、ボールが吸い込まれた。 誰もが息を呑む、奇跡的なファインプレー。チェンジ。ピンチを脱した。

その裏の回、チームは轟の魂のプレーに応えるように逆転し、勝利を収めた。 だが、歓喜に沸くロッカールームの隅で、轟のリストバンドが、これまでとは違う、不気味な赤い光を放ちながら激しく点滅した。液晶画面に、血のように赤い文字が浮かび上がる。

『契約違反ヲ確認。ペナルティトシテ、娘ノ治療ヲ一時停止スル。次ノ指示ヲ待テ』

「あ……あ……」 世界から、音が消えた。色が、消えた。唯一の希望であり、彼の行動の全てだった娘の命が、自分のせいで、今、危険に晒されている。 轟は、その場に崩れ落ちた。子供のように、声を殺して泣きじゃくる。その背中は、あまりにも小さく、哀れだった。

「…おい、どうしたんだよ…」 黒峰が、戸惑いの声を上げる。あれほど憎んでいた男の、人間的な、あまりに脆い号泣を前にして、彼はかける言葉を見つけられなかった。

有栖川は、全てを察した。 彼はゆっくりと轟に歩み寄り、その震える肩に、黙って手を置いた。 非難でも、同情でもない。ただ、「お前の苦しみは、一人で背負うな」という無言のメッセージ。 轟は、有栖川の手にすがるように、さらに激しく泣いた。

有栖川は、轟が裏切り者であること、しかし彼が何か巨大な力に縛られ、良心と絶望の間で引き裂かれていることを、この時初めてはっきりと理解した。

憎しみと疑念で生まれたチームの亀裂。その底で、今はまだか細く、頼りないが、これまでとは全く異なる種類の、新しい絆が芽生えようとしていた。

第四章:地下の盟友とシステムの綻び

第三試合の後、チーム・リグレットのロッカールームは、奇妙な静寂に包まれていた。床に崩れ落ち、声を殺して泣き続ける轟。その肩に黙って手を置く有栖川。そして、壁にもたれたまま、戸惑いと、これまでとは質の違う複雑な感情の入り混じった目で二人を見つめる黒峰。 憎しみが支配していた空間に、今はただ、共有された絶望と、言葉にならない無力感が漂っていた。

黒峰は、舌打ち一つすると、轟から目を逸らして部屋を出て行った。非難の言葉は、ついに彼の口から出ることはなかった。 有栖川は、震える轟の背中に向かって、静かに語りかけた。 「轟さん。何があったのか、俺は聞きません。ですが、もし話せる時が来たら…いや、話したくなった時が来たら、聞かせてください。あなたの苦しみは、あなた一人で背負うものじゃない」 轟は、顔を上げることなく、ただ小さく頷いた。その反応だけで十分だった。有栖川は、これ以上ルール通りに戦っていても、自分たちは主催者の掌の上で踊らされ、一人ずつ殺されていくだけだと確信していた。戦うべきは、目の前の対戦相手ではない。このDBLという、狂った**「システム」そのもの**だ。

その日から、有栖川の行動は変わった。 彼は、試合のない時間を、ただ無気力に過ごすことをやめた。居住区画やトレーニング施設を歩き回り、施設の構造、監視カメラの位置と死角、武装した警備員の交代パターン、食事や物資の配給ルートまで、全てを記憶し、分析し始めたのだ。その目は、もはや野球選手のものではなく、獲物の弱点を探す、冷徹な狩人のそれだった。

数日後、有栖川は行動を起こした。 他のチームの生き残りの中で、最も理性的で、瞳の奥にまだ闘志の光を宿している一人の男に目星をつけていた。元大学野球のスター選手で、冷静なプレースタイルが持ち味のショートだ。有栖川は、全選手が使用を義務付けられているシャワールームの、濃い蒸気が監視カメラのレンズを曇らせる一瞬を狙って、彼に声をかけた。

「少し、話がしたい。このクソみたいなゲームを、本気で終わらせたいと思っているなら」

男は一瞬警戒の色を見せたが、有栖川の真剣な瞳に、何かを感じ取ったようだった。二人は、蒸気に紛れながら、誰にも聞こえない声で情報を交換し始めた。その会話は、スパイ映画のワンシーンのように、極度の緊張感に満ちていた。そして、有栖川はいくつかの重要な情報を手に入れる。

「この施設…元々は、冷戦時代に政府が極秘に建造した**核シェルター『アルカディア・ベース』**を、あのシンジケートが違法に占拠したものだ、という噂がある」 「主催者も一枚岩じゃないらしい。俺のチームの奴が聞いた話じゃ、蛭田みたいな過激なやり方を快く思わない『穏健派』がいて、内部で対立してるって話だ」 「それと、週に一度、真夜中に第7ドックから大量の物資が搬入されている。警備は厳重だが…もしルートを確保できれば…」

それは、絶望の闇の中に差し込んだ、蜘蛛の糸のような、微かな希望の光だった。

その夜、有栖川が自室で得た情報を整理していると、背後で気配もなく扉が開いた。振り返ると、そこに謎の女選手、キリコが、壁に寄りかかって立っていた。彼女は、楽しそうに唇の端を吊り上げている。

「探偵ごっこ、楽しい? あなた、本当に面白いわね。盤面の駒でいる気はない、って顔してる」

「…何の用だ。盗み聞きが趣味か?」 有栖川は警戒を解かずに問う。キリコは、くすくすと笑いながら、ゆっくりと彼に近づいた。

「忠告してあげる。出口を探すだけじゃ無駄よ。このゲームの本当の出口は、外じゃなくて**『上』**にあるんだから」

彼女はそう言うと、細い指で、意味深にドームの遥か上、漆黒の闇が広がる天井を指差した。

「せっかくの晴れ舞台なんだもの。『観客』に、ご挨拶しなきゃね。ちゃんと、私たちの顔を覚えてもらうのよ」

キリコは、有栖川の耳元で囁くと、くるりと身を翻した。去り際に、彼女はもう一つ、爆弾を落としていく。 「それと、あなたたちのチームの**『泣き虫さん』。面白いわね。駒のくせに、自分の意志で動こうとするなんて。そういう予測不能なバグ**が、完璧に見えるシステムを、内側から食い破るきっかけになるのよ。大事にしてあげなさい」 その言葉を残し、キリコは再び、煙のように闇に消えた。

キリコの言葉と、密会で得た情報。有栖川の頭の中で、バラバラだったパズルのピースが、一つの形を成し始めていた。 (『上』にいる『観客』…システムの『バグ』…) そうだ。脱出するだけではダメだ。このゲームの存在そのものを、外の世界に暴露し、主催者と、それを楽しむVIPたちを、彼らがいる安全圏から引きずり下ろさなければ、本当の勝利はない。

そして、その鍵を握るのは…。 有栖川は、まだ絶望の底で蹲っているであろう男の部屋へ向かった。 もう、一人で戦う必要はない。仲間割れしている暇もない。戦うべき本当の敵が、その姿を現したのだから。

有栖川は、轟と、そして黒峰の部屋の扉を叩いた。 反撃の狼煙は、今、静かに上がろうとしていた。

第五章:復讐者の鎮魂歌(レクイエム)

有栖川の部屋に集まった三人の間には、もはや以前のような不和や疑心暗鬼は存在しなかった。あるのは、共通の敵を前にした、静かで強固な覚悟だけだ。有栖川は、自分が集めた情報と、キリコの言葉、そしてそれに基づいた大胆不敵な「システム破壊計画」の骨子を二人に打ち明けた。

「…本気かよ、お前。脱出するだけじゃなく、このゲームの放送システムごと、ぶっ壊すってのか」 黒峰は呆れたように言ったが、その口元には、かすかに笑みが浮かんでいた。ただ生き残るだけでは、この地獄で死んでいった者たちに顔向けできない。その想いは、彼も同じだった。

「俺は…」 これまで俯いていた轟が、顔を上げた。その瞳には、涙の跡はあっても、もう絶望の色はなかった。 「俺にできることがあるなら、何でもする。あいつらに、娘の未来を弄ばれるのは、もうたくさんだ。俺は、ユダとしてではなく、父親として、戦いたい」

ここに、秘密の同盟が結成された。目的は、ただ一つ。決勝戦の舞台を利用し、この狂ったゲームを支配する「観客」と「主催者」に、最大の一撃を与えること。

翌日、準決勝の組み合わせが発表された。 チーム・リグレット vs チーム・パーフェクトソルジャーズ 運命のいたずらか、それとも主催者の悪意か。再び、蛭田と灰谷が彼らの前に立ちはだかる。モニターに映る蛭田は、まるで全てを知っているかのように、ねっとりとした嘲笑を浮かべていた。灰谷の瞳は、燃えるような憎しみに加え、どこか追い詰められたような焦りの色が混じっているのを、有栖川は見逃さなかった。

試合が始まった。 プレイボールのサイレンと共に、グラウンドの空気が変わる。有栖川のリードは、これまでの彼とは別人のように、大胆不敵で、トリッキーだった。蛭田の思考の「裏の裏」をかくような配球。それは、蛭田という男の性格まで計算に入れた、高度な心理戦だった。 蛭田もまた、老獪な采配でそれに応じる。試合は、互いの監督が選手という駒を動かし、盤上の覇権を争う、巨大なチェスのようだった。

だが、決定的な違いがあった。 蛭田の駒は、恐怖と命令によって動く、ただの人形だった。 しかし、有栖川の仲間たちは、自らの意志で動いていた。黒峰は、有栖川の意図を完璧に理解し、サイン以上のボールで応える。轟は、過去の迷いを振り払ったかのような、鉄壁の守備を見せる。チーム「リグレット」は、もはや後悔に囚われた者たちの集まりではない。システムに反逆する、一つの意志を持った戦闘集団へと変貌していた。

試合は終盤までもつれ、緊迫した投手戦が続く。1対1の同点。先に均衡を破ったのは、蛭田の焦りだった。彼は、ついに最悪のカードを切る。 八回裏、ツーアウト。打席には有栖川。蛭田はベンチから立ち上がり、マウンドの灰谷に、明確なサインを送った。そのサインが意味するものを理解した瞬間、ドーム全体が息を呑んだ。審判が、震える声で宣告する。

「ピッチャー灰谷、バッター有栖川への**『頭部ターゲット・コール』**を要求!」

復讐を遂げる、これ以上ない舞台。蛭田は、灰谷の憎しみを利用し、邪魔者である有栖川を、この場で物理的に排除しようと図ったのだ。 灰谷が、殺意を漲らせて振りかぶる。彼の脳裏に、有栖川のブロックで夢を絶たれた、あの日の記憶が鮮明に蘇る。この男さえいなければ。この男さえ…。

(殺してやる…)

だが、殺意の向こう側で、別の光景がちらついていた。 絶望的な状況でも仲間を信じ、理不尽なシステムに抗おうとする、あの男の姿。仲間を裏切り、その罪に泣き崩れる男の肩を、黙って抱いた、あの男の姿。

(違う…俺がしたかった復讐は、こんな一方的な処刑じゃない…!) (俺が憎かったのは、俺の夢を奪ったお前と…そして、そこから立ち上がれなかった、弱い自分自身だ…!)

灰谷の中で、長年燃え続けた憎しみの炎が、鎮魂の蒼い光へと変わっていく。 ターゲット・コールが宣言され、有栖川は避けることができない。彼は、迫りくる死を前に、静かに目を閉じた。

しかし。

風を切り裂く音だけが響き、衝撃は来なかった。 有栖川が目を開けると、白球は彼の身体から大きく逸れ、キャッチャーも捕れないほどの暴投となって、バックネットに突き刺さっていた。 灰谷は、自らの意志で、命令に背いたのだ。 ルール違反。その場でペナルティが確定し、武装した兵士たちが、無感情にマウンドへと向かう。

兵士たちに両脇を固められながら、灰谷は、連行される途中で足を止め、有栖川に向かって叫んだ。その表情は、不思議なほど穏やかだった。

「勘違いすんじゃねぇぞ、有栖川…!」 「てめぇへの復讐は…こんなクソみたいな場所じゃなく、太陽の下で…果たしてやる…!」 「だから、てめぇは…絶対に、ここで死ぬんじゃねぇぞ…!」

それが、復讐に生きた男の、最後の言葉だった。 彼は、憎しみを乗り越え、自らの手で「復讐」に終止符を打ち、最後の最後で、一人の野球選手としての誇りを取り戻したのだ。

灰谷という最強の駒を、そして精神的な支柱を失った蛭田のチームは、その後、糸が切れたように崩れていった。 試合終了のサイレンが鳴り響き、スコアボードには「2-1」という数字が灯る。チーム・リグレットの勝利。決勝進出が決まった。 しかし、グラウンドには勝利の歓声はなかった。ただ、一人の男の魂の叫びだけが、虚しいドームにいつまでも響き渡っているような気がした。

残る敵は、あと一つ。 そして、システム破壊計画の実行まで、あと一試合。

第六章:告白と最後の夜

準決勝の勝利は、チーム・リグレットに歓喜をもたらさなかった。灰谷司という男が、その命と引き換えに残していった魂の叫びが、虚しいドームに重く響き渡っていたからだ。決勝進出。それは、この地獄の最終ステージに立つ権利を得たということに過ぎない。

決勝戦を翌日に控えた夜、居住区画は不気味なほど静まり返っていた。有栖川、黒峰、轟の三人は、有栖川の部屋に集まり、システム破壊計画の最終確認を行っていた。施設の設計図のホログラムを前に、侵入経路、破壊すべきターゲット、そして脱出のタイミング。一つ一つの手順を、寸分の狂いもなく頭に叩き込む。彼らの間に交わされる言葉は少ないが、その視線には、揺るぎない信頼が宿っていた。

作戦会議が終わり、轟が部屋を出て行った後、黒峰が、珍しく自分から有栖川を呼び止めた。 「…おい、有栖川。少し、話がある」

二人は、誰もいないトレーニングルームへと向かった。汗と鉄の匂いが染みついた空間で、黒峰は壁に寄りかかり、ポツリ、ポツリと語り始めた。

「…ずっと、お前のことが憎かった。お前のあのリードさえなければ、俺の肩は壊れなかった。俺の野球人生は、続いていたはずだってな」 それは、黒峰がずっと抱えてきた、恨みの言葉のはずだった。だが、その声にはもう、棘はなかった。 「だが、違ったんだ」 黒峰は、自嘲するように笑った。 「俺が本当に憎んでいたのは、**怪我をした後、リハビリから逃げた自分自身の弱さだった。**才能が壊れるのが怖くて、もう一度マウンドに立つのが怖くて…お前のせいにして、野球そのものから逃げたんだ。お前を憎むことでしか、俺は俺のプライドを保てなかった」

黒峰は、有栖川の目を真っ直ぐに見た。 「お前は、俺のせいで野球から逃げた。だが俺も、怪我のせいにして、戦うことから逃げた。…結局、同類だよ、俺たちは」 それは、長年にわたる憎しみの終わりを告げる、黒峰なりの、不器用な和解の言葉だった。

有栖川は、黒峰の告白を静かに受け止めた。 「…ああ、そうかもしれないな。俺も同じだ。お前の才能を信じきれず、データとセオリーという名のサインに頼り切っていた。あの日のエラーは、間違いなく、俺の弱さが招いたものだ」 二人は、互いの弱さを認め、そして、受け入れた。この地獄の底で、彼らは初めて、単なる「元バッテリー」ではなく、一人の人間として、対等な「仲間」になったのだ。

「明日、俺はお前に具体的なサインは出さない」 有栖川は言った。 「お前が投げたい球を、お前が信じる最高のボールを、投げてくれ。それが、俺たちがお互いの過去と決別する方法だ」

「…ああ」 黒峰は、力強く頷いた。 「お前のミットだけを信じて、腕を振る」

その会話を、部屋の入り口の影で、轟が息を殺して聞いていた。 二人の魂の和解を目の当たりにし、轟もまた、自らの罪と向き合う覚悟を決めていた。彼は、ポケットから娘からもらった古いお守りを取り出し、固く握りしめた。彼の瞳から一筋の涙がこぼれ落ちたが、それはもはや絶望の涙ではなかった。明日、全てを終わらせるための、熱い決意の涙だった。

決勝戦を前にした、最後の夜。 三人は、それぞれの場所で、それぞれの想いを胸に、静かに時を過ごしていた。

有栖川は、自室のベッドの上で目を閉じ、システム破壊計画の完璧なシミュレーションを頭の中で何度も繰り返していた。多くの犠牲の上に成り立つこの作戦。失敗は許されない。リーダーとしての重責が、彼の両肩にのしかかっていた。

黒峰は、トレーニングルームの隅で、ゆっくりと、丁寧に、右肩のストレッチを繰り返していた。彼の心は、不思議なほど穏やかだった。長年の呪縛だった憎しみから解放され、今はただ純粋に、最高の仲間と、最高の舞台で、「最後の一球」を投げることだけを考えていた。

轟は、居住区画の片隅で、娘の小さな写真にそっと語りかけていた。 「パパ、明日、全部終わらせてくるからな。お前をこんな目に遭わせた悪い奴らを、やっつけてくる。だから…見ててくれ」 彼の顔には、もう迷いも、恐怖もなかった。守るべきもののために戦う、一人の父親の顔がそこにあった。

やがて、長い夜が明ける。 地下施設に、けたたましい決勝戦開始のサイレンが鳴り響いた。 有栖川、黒峰、轟は、それぞれの部屋から出てきて、無言で顔を見合わせ、力強く頷き合った。 重い扉が開き、最後の戦いの舞台へと続く、眩い光が差し込む。

彼らの背中には、もう「後悔」という名の重荷はなかった。 ただ、自らの手で未来を掴み取るという、燃えるような決意だけがあった。

第七章:ファイナル・デッドボール

決勝戦のサイレンは、これまでとは違う、まるで地獄の釜が開くような不吉な音色でドームに響き渡った。有栖川、黒峰、轟の三人がグラウンドへと足を踏み出すと、対戦相手がその姿を現した。 シンジケートが擁する最強の**「処刑人(エクスキューショナー)・チーム」**。彼らの瞳には、何の感情も宿っていなかった。ただ、主催者の命令に従い、正確に相手を「処理」するためだけに存在する、野球のユニフォームを着た殺人マシンだった。

「さあ、紳士諸君!待ちに待ったファイナルステージだ!」 主催者の声が、興奮を隠せないかのようにドームに響く。「今宵は、VIPの皆様に最高のショーをお見せするため、いくつかのスペシャル・ルールをご用意した!」

次々と、巨大スクリーンに異常なルールが追加されていく。 『エラーヲ犯シタ選手ハ、次ノ守備イニング、片足ニ五キロノ枷ヲ装着スル』 『三振シタ打者ハ、次ノ打席、高圧電流ノ流レルバットヲ使用シナケレバナラナイ』 『敗北チームハ、勝者チームノ手ニヨッテ『処分』サレル』

試合はもはや、スポーツの体を成していなかった。それは、人間の尊厳を徹底的に破壊し、嬲り殺すための、狂乱のショーだった。 しかし、チーム「リグレット」の三人の心は、揺るがなかった。

「面白ぇ。ハンデをくれなきゃ、俺たちには勝てねぇってか」 黒峰は、不敵に笑った。 「どんな手を使おうが関係ない。俺たちは、俺たちの野球をやるだけだ」 轟の言葉には、揺るぎない覚悟が宿っていた。 有栖川は、二人の顔を見て、静かに頷いた。

試合が始まると、その言葉が真実であることを証明した。 もはや、有栖川はサインを出さない。黒峰の表情、打者の呼吸、試合の流れ、その場の空気。その全てを読み切り、無言のアイコンタクトだけで、黒峰の最高のパフォーマンスを引き出す。黒峰は、有栖川のミットだけを信じ、右肩の痛みを忘れたかのように、全盛期を彷彿とさせる魂のボールを投げ込んだ。

守備では、轟が神がかり的なプレーを連発した。過去の罪を償うかのように、身を挺して打球に飛びつき、チームのピンチを何度も救う。 三人のプレーは、個々の技術を超え、まるで一つの生命体のように完璧に連携していた。 狂気のルールが彼らを襲うが、そのたびに三人の絆がそれを跳ね返していく。電流の流れるバットを握った轟が、歯を食いしばりながらヒットを放つ。片足に枷をはめられた黒峰が、執念で牽制アウトを取る。

試合の合間、有栖川は、キリコが相手チームのベンチ裏で、警備員の注意を引くように小さなトラブルを起こしているのを目撃した。彼女もまた、このシステムに抗っている。その小さなサボタージュが、有栖川たちの計画に、わずかな、しかし貴重な時間的猶予を与えてくれていた。

試合は、壮絶なシーソーゲームの末、同点のまま、運命の最終回を迎えた。 九回裏、ツーアウト、ランナー無し。打席には、有栖川。 これ以上ないほど劇的な、計画実行の舞台が整った。主催者もVIPたちも、この究極のクライマックスに熱狂しているのが、闇の向こうから伝わってくる。

有栖川は、マウンドの黒峰、そしてネクストバッターズサークルにいる轟に、最後の目配せを送った。 長かったこの地獄を、終わらせる時が来た。

最終章:盤面の外へ

マウンドの黒峰は、大きく息を吸い込んだ。観客のいない闇の向こうで、値踏みをするように自分たちを見ていた、名もなき支配者たち。仲間たちの死。轟の涙。灰谷の最後の叫び。そして、有栖川と交わした約束。その全てが、彼の右腕に集約されていく。

有栖川は、バッターボックスで静かにバットを構えた。だが、彼の視線はピッチャーではなく、遥か上空、ドームの天井の一点を捉えていた。あそこが、システムの心臓部。VIPたちが、安全圏から俺たちを見下ろしている場所。

その時だった。 ホームベース上で、ネクストバッターだった轟が、相手キャッチャーと激しく言い争いを始めた。 「おい、今のサイン、盗んでただろ!」 「何だと、貴様!」 意図的に作り出された乱闘寸前の騒ぎ。審判、警備員、そして処刑人チームの選手たちの意識が、一斉にホームベース上へと集中する。 ――今だ。

有栖川の瞳が、強く光った。それは、黒峰への、最後のサイン。 黒峰が、吠えた。彼が投じた「最後の一球」。それは、彼の野球人生、そしてこの地獄での全ての想いを込めた、渾身の一投。 白球は、有栖川の構えるバットでも、キャッチャーのミットでもなく、遥か天上の漆黒の闇へと向かって、一直線に飛んでいった。

スローモーションのように、ボールがドームの天井に設置された巨大なマジックミラーの中央に突き刺さる。 次の瞬間、世界を揺るがすほどの破壊音と閃光が、ドーム全体を包んだ。マジックミラーが蜘蛛の巣状に砕け散り、その向こう側で、豪華な装飾の施されたVIPルームと、パニックに陥る人々のシルエットが露わになる。

巨大スクリーンは砂嵐と化し、照明は激しく明滅を繰り返す。施設全体に、これまで聞いたこともない、けたたましい非常警報が鳴り響いた。 安全圏にいたはずの支配者たちが、初めて恐怖に歪んだ悲鳴を上げた。

彼らは、野球の試合に勝ったのではない。理不尽なシステムそのものに、勝利したのだ。

「行くぞ!」 有栖川の叫びを合図に、三人は事前に確認していた第7ドックの搬入ルートへと走り出した。背後で、DBLという狂った舞台が、音を立てて崩壊していく。その崩壊音は、彼らにとって、自由の始まりを告げる祝砲のように聞こえた。

エピローグ:夜明けのキャッチボール

数ヶ月後。 あの「DBL事件」は、シンジケートに与した一部の政治家や富豪たちのスキャンダルとして、世間を大きく騒がせた。シンジケートは壊滅的な打撃を受け、首謀者たちは逮捕されたが、全てのVIPが法の下で裁かれたわけではなかった。世界は、そう簡単には変わらない。

だが、小さな未来は、確かに変わった。 解放された轟の娘は、有栖川たちが命懸けで手に入れた情報と賞金を元に、アメリカで最高レベルの手術を受け、奇跡的に快方に向かっていた。轟自身は、シンジケートへの協力と傷害幇助の罪を償うために自首したが、彼の状況は世間の同情を買い、異例の情状酌量が認められる見込みだった。彼は今、ガラス越しではあるが、愛する娘との時間を取り戻していた。

そして、日本のどこにでもある、寂れた市民グラウンド。 夜明け前の、青い空気が満ちる中、有栖川と黒峰の姿があった。

「…本当に、いいのか。その肩」 有栖川が問う。黒峰の右肩は、あの一投で完全に壊れ、もうプロとして、いや、全力でボールを投げることすらできない。 「いいんだよ。俺の野球人生は、あの一球で終わった。最高の、終わり方だ」 黒峰は、穏やかに笑った。

二人は、言葉を交わすことなく、ゆっくりとキャッチボールを始めた。 パーン、という心地よい捕球音が、静かな朝の空気に響き渡る。 黒峰が投げる、山なりのボール。そこにはもう、憎しみの色はなかった。 有栖川が返す、優しい軌道のボール。そこにはもう、罪悪感の重さはなかった。

長い夜が明け、昇る朝日が、グラウンドと、二人のシルエットを黄金色に染め上げていく。 それは、地獄を生き延びた彼らが、ようやく手に入れた、赦しと、そして未来の光だった。

黒峰が投げたボールを、有栖川が優しく受け止める。 そして、今度は有栖川が、黒峰に向かって、そっとボールを投げ返した。 黒峰は、少年のような笑顔で、そのボールをキャッチした。

彼らの本当の人生は、今、この場所から、もう一度始まる。

-了-

この記事へのコメントはありません。