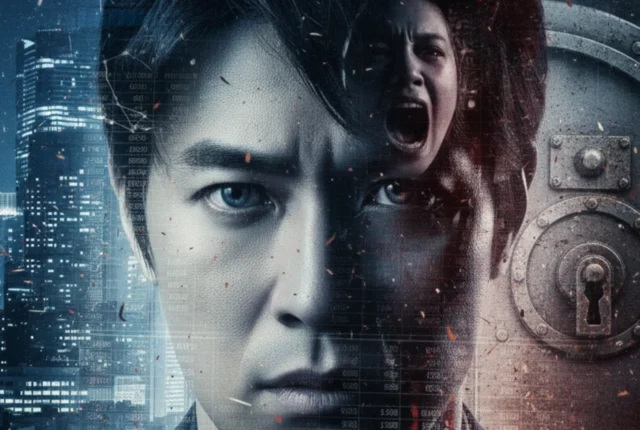

数字が、命を裁く。 俺が引いた一本の線が、三つの死と、一つの銀行を切り裂いた。 これは、現代(いま)の罪を問う、魂のサスペンス・スリラー。

あらすじ

外資系コンサルタント、柊一彰。彼の仕事は、冷徹な数字の論理で企業の「負債」を清算し、最適解を導き出すことだ。今回彼が送り込まれたのは、経営不振に喘ぐ地方銀行「城西銀行」。柊が策定した極秘の事業再生計画書——それは、行員たちの人生を査定する「清算リスト」だった。

だが、その完璧なはずの計算式は、血によって歪められる。リストの筆頭に記された融資部長が殺害されたのだ。そして、第二、第三の犠牲者もまた、リストの順序通りに「清算」されていく。

極秘計画を知る数人の中にいる柊は、神奈川県警の郷田刑事から執拗な疑いの目を向けられる。自らの無実を証明するため、柊は警察の包囲網を潜り抜け、ただ一つの武器である「ビジネスロジック」で犯人を追う。

しかし、事件を追ううちに彼は、銀行が隠蔽し続けた20年前の不正融資事件の影、そしてその利権を狙う巨大PEファンドの存在に辿り着く。

これは、犯人を追う物語ではない。グローバル経済の論理と、地方社会に眠る人間の情念が交錯する中で、人が人を「負債」と見なす現代の罪と向き合い、自らの魂の損益分岐点を探す男の、再生の物語である。

登場人物紹介

- 柊 一彰(ひいらぎ かずあき) 外資系コンサルティングファームのシニアマネージャー。感情を排し、全てをコストとリターンで計算する冷徹な合理主義者。PEファンドの代理人として城西銀行に乗り込み、行員の人生を「清算リスト」として数値化していく。

- 溝口 繭(みぞぐち まゆ) 城西銀行本店営業部の行員。地域社会と顧客を大切に思い、銀行を解体していく柊に激しい反発を覚える。20年前に不審な死を遂げた父の遺志を継ぎ、銀行の隠された闇を追う。

- 郷田 仁(ごうだ じん) 神奈川県警捜査二課の警部補。叩き上げのベテラン刑事。20年前、城西銀行の不正融資事件を担当し、上層部の圧力で捜査を打ち切られた苦い過去を持つ。今回の事件を「20年越しの清算」と捉え、執拗なまでに真相を追い詰める。

第一章 最初のノイズ

人間は、資産か、負債か。

柊一彰(ひいらぎ かずあき)の世界では、それが全てだった。

神奈川県西部、城西銀行本店。 その一室は「クリーンルーム」と呼ばれていた。

買収交渉のため、外部の人間が機密情報にアクセスする、隔離された空間。 窓はなく、空気はフィルターを通して吐き出され、温度と湿度は24時間、完璧に管理されている。

まるで、生命維持装置につながれた無菌室。 あるいは、これから解体される巨大な生き物の、手術室。

柊は、その部屋の唯一の主だった。

彼の顧客は、城西銀行ではない。 この地方銀行を、次の四半期までに買収する予定の、米国PEファンドだ。

彼の仕事は、価値創出プラン――VCPの策定。

聞こえはいい。 その実態は、買収後に発生する「負債」を事前に特定し、効率的に「処理」するための計画書を作成すること。

つまり、解体手順書だ。

柊のラップトップに、無数の顔写真と経歴書が映し出される。 勤続30年のベテランも、新卒入社の若者も、ここでは等しくデータだった。

コスト。 リソース。 シナジー。

彼の指先が、冷たくキーボードを叩く。 一人、また一人と、行員たちの人生がスプレッドシートのセルに吸い込まれていく。

「リダンダント(冗長)」

「ノン・コア(非中核)」

そして最後に、「リクイデーション(清算)」。

数週間の孤独な作業の末、それは完成した。 数十名の名が連なる、極秘の『清算リスト』。

通称、Aリスト。

柊は無表情でファイルを暗号化し、クライアントに送信した。 外の天候さえ知らぬまま、彼はただ、次の計算を始めていた。

最初の訃報が届いたのは、リストを送信して72時間後のことだった。

Aリストの筆頭。 融資部長、矢崎信也。

死因は、急性心不全。 発見場所は、彼の行きつけだった高レートの雀荘のトイレ。 卓には、彼のものと思われる多額の負債が残されていた。

警察は当初、ギャンブルによるストレスと過労が重なった、ありふれた突然死として処理しようとした。

柊だけが知っていた。 Aリストの彼のファイルに、こう付記されていたことを。

――潜在的負債:ギャンブル依存。関係各所への聞き取りによれば、負債額は年収の1.5倍を超過する可能性。清算時の最優先対象。

偶然か。 それとも。

柊の完璧な計算式に、初めてノイズが混じった。

第二章 過去という名の負債

捜査本部に、異質な空気が持ち込まれた。

県警本部、捜査二課。 贈収賄や企業犯罪を専門とする、百戦錬磨の集団。

その中でも、郷田仁(ごうだ じん)警部補の目は、蛇のように執念深かった。

殺人事件を扱う捜査一課が立てた「自殺・事故の両面」という見立てを、彼は会議室の隅で、腕を組んで聞いていた。

「これは、ただの突然死じゃない」

ぽつりと漏れた郷田の声に、会議室の空気が微かに揺れる。 捜査一課の若い刑事が、いぶかしげな視線を向けた。

「郷田さん、ただのリストラ苦の…」 「20年前と、同じ匂いがする」

郷田は、誰に言うでもなく呟いた。

彼の脳裏に、忘れようとしても忘れられない事件が蘇る。 城西銀行が引き起こした、不正な地上げ融資事件。 政界にまで汚染が及びながら、巨大な力によって捜査の心臓部を潰された、あの苦い記憶。 あの時、矢崎はまだ若手だったが、金の流れの末端に、確かにその名前があった。

郷田は、外資のコンサルタント――柊一彰の顔写真に、鋭い視線を突き刺した。

エリート然とした、体温の感じられない男。 こいつが、今回の事件の震源だ。 20年前に取り逃がした真実が、今、目の前で蠢き始めている。

郷田は、静かに決意を固めた。 今度こそ、全てを清算させる。

溝口繭(みぞぐち まゆ)は、矢崎部長の訃報を、行内の噂で知った。 同情よりも先に、彼女の胸を支配したのは、冷たい予感だった。

父も、こんな風に、突然いなくなった。 20年前のあの日。 会社からは、過労による不慮の事故だと、事務的に告げられただけだった。

繭は、憑かれたように席を立った。 向かう先は、銀行の地下にある、古びた資料室。

数日前に、母から渡された父の遺品の中に、古びた鍵が一つだけ混じっていた。 どこの鍵か分からず、ずっと机の引き出しにしまっていたものだ。

資料室の、一番奥。 埃をかぶったスチール製のロッカーが、忘れられたように並んでいる。 その一つに、鍵は吸い込まれるように収まった。

軋む音を立てて、扉が開く。 中には、一冊の黒い革の手帳。

父の筆跡だった。 そこにはびっしりと、20年前の不正融資に関わった人間の名前と、金の流れを示す図が、執拗なまでに克明に記されていた。

矢崎融資部長の名前も、そこにあった。

そして、リストの最後には、一人の大物政治家の名前。

父は、これを告発しようとしていたのではないか。 だから――消されたのではないか。

手帳を胸に抱きしめ、繭は誓った。 警察も、あのハゲタカも信用しない。 私が、父の無念を晴らす。

計算高い男が引いた一本の線が、今、眠っていた過去を呼び覚まし、複数の運命を絡ませていく。

まだ誰も、その先に待つ本当の「損益分岐点」を知らない。

第三章 計算の亀裂

第二の死体は、Aリストの順番通りに発見された。

城西銀行、西多摩支店長。 村松。

彼の支店は、柊のVCP(価値創出プラン)において「ノン・コア資産」と分類されていた。 つまり、収益性が低く、統廃合による閉鎖が決定された支店だ。

村松は、その「追い出し部屋」とも揶揄される閉鎖準備室への異動が内示された翌日、奥多摩の山中で首を吊った。

警察は、キャリアを絶たれたことによる、典型的な絶望自殺だと断定した。 捜査本部は、完全にリストラへの復讐説に傾く。

行員たちの間では、次の犠牲者は誰かと、恐怖と疑心暗鬼が伝染病のように広がっていった。 もはや、誰も隣の同僚を信じられない。 昨日までの笑顔が、今は不気味な仮面のように見えた。

柊への監視は、露骨なものに変わる。 郷田の部下と思われる刑事が、彼が泊まるホテルの前で一日中、煙草を燻らせていた。

だが、柊の思考は別の場所にあった。

自殺にしては、タイミングが良すぎる。 まるで、誰かが彼の計算式を完璧に理解し、その効果を最大化するように、駒を進めているかのようだ。

それは、彼の美学に対する、許しがたい冒涜だった。

捜査一課が色めき立つ中、郷田だけが、冷めた目でホワイトボードの相関図を眺めていた。 矢崎と村松。 二人の写真が、赤い線で結ばれている。 その線の先には、柊一彰の写真。

シンプルで、分かりやすい構図だ。 分かりやすすぎる。

「郷田さん、どう思います? 次はリストの三番目ですかね」

若い刑事が、興奮気味に話しかけてくる。

郷田は答えなかった。 彼の頭の中では、別のリストが浮かび上がっていた。 20年前に握り潰された、あの事件のリスト。

村松の名前も、確かそこにあったはずだ。 地上げのためのダミー会社に、彼の名前が使われていた。

これは、二つの事件だ。 過去と現在。 二つの異なるリストが、不気味に重なり合っている。

そして、その中心にいるのが、あの外資の男。

郷田は、柊の顔写真を睨みつけながら、静かに呟いた。

「奴は、駒じゃない。プレイヤーだ」

繭は、自室の机で、父の手帳を再び開いていた。 村松支店長の名前を、指でなぞる。

あった。 父が書き遺したBリストに、彼の名前は確かに存在した。

矢崎、そして村松。 柊が作ったAリストと、父が遺したBリスト。 二つのリストに共通する人間が、順番に死んでいく。

偶然のはずがない。

犯人は、父のリストを知っているのだろうか。 それとも、柊のリストを利用しているだけなのか。

繭の心臓が、早鐘を打つ。 父は、このリストのせいで殺された。 だとしたら、このリストの存在を知る自分もまた、危険な場所に足を踏み入れいるのではないか。

恐怖が、足元から這い上がってくる。 だが、それ以上に強い感情が、彼女を奮い立たせた。

父の無念。 そして、銀行を私物化し、父の死さえも隠蔽してきた者たちへの、静かな怒り。

彼女は、手帳のページをめくった。 リストの三番目に記された人物の名前を、その目に焼き付けた。

警察よりも、あのハゲタカよりも先に、真実にたどり着く。

繭は、小さな決意を胸に、夜の街へと踏み出した。

第四章 計算の破綻

計算が、初めて明確に破綻した。

第三の被害者は、城西銀行本店・経理部の課長、染谷だった。

自宅マンションの寝室で、睡眠薬の過剰摂取による中毒死。 傍らには、整然と並べられた薬の空き瓶と、ワープロで打たれた遺書。 内容は、度重なる業務上のプレッシャーに耐えかねた、というものだった。

状況は、限りなく自殺に近い。

だが、柊の背筋を凍らせたのは、その事実ではなかった。 Aリストに、染谷の名前はない。

彼は、むしろ買収後も銀行に残る「コア人材」として分類されていた。 その財務知識は、ファンドにとっても利用価値が高いと判断されていたはずだ。

柊は、自室のラップトップで、繭から受け取った父の手帳のデータを表示させる。 暗号化されたファイルを開き、キーワードを検索する。

染谷。

ヒットした。 Bリストに、彼の名前は確かに存在した。 20年前の不正融資事件において、金の流れを偽装したキーマンとして。

「…リストが違う」

クリーンルームの静寂の中、柊は独りごちた。 犯人は、俺のリストを利用している。

リストラへの復讐という、誰もが信じやすい偽りの物語を世間に見せつけ、その煙幕の裏で、全く別の目的を遂行している。

犯人の目的は、復讐だ。 だが、その対象は、俺が作ったAリストではない。 20年前に、この銀行の心臓部で起きた、あの事件。

柊の背筋を、冷たいものが走った。 それは恐怖ではなかった。 自らの完璧な計算式を汚されたことへの、屈辱。 そして、その奥で燃え上がる、知的な好奇心。

この犯人の計算式を、解き明かしたい。

繭は、染谷の死を、警察発表の前に知っていた。

Bリストの三番目に記された染谷の名を見て、彼女はいてもたってもいられなくなったのだ。 警告すべきか。いや、危険すぎる。 逡巡の末、せめて彼の様子だけでも確認しようと、翌朝、彼の住むマンションへと向かった。

エントランスに群がる、無数のパトカーと野次馬。 その光景が、全てを物語っていた。

間に合わなかった。 父のリストを知る人間が、また一人、消された。

繭の全身から、血の気が引いていく。 犯人は、父のリストを、寸分の狂いもなく実行している。 だとしたら、次の標的もわかっているはずだ。

彼女は、震える手でスマートフォンを取り出した。 検索窓に、ある名前を打ち込む。 柊一彰。

あの男なら。 あの、人の心を計算式でしか見ない冷徹な男なら、この狂った状況を分析できるかもしれない。 敵かもしれない。 だが今は、それしか道はない。

「自殺じゃない。他殺だ」

郷田は、検視官の報告書を叩きつけ、吐き捨てるように言った。

「睡眠薬の瓶から、被害者以外の指紋が検出された。ごく微量だがな」

捜査一課の刑事たちが、息をのむ。 リストラ苦の連続自殺という単純な見立ては、ここで完全に崩れ去った。

「犯人は、自殺に見せかけて殺している。それも、二人目までは柊のリストをなぞり、三人目でわざと外した。俺たちを攪乱するためだ」

郷田は、ホワイトボードに貼られた柊の顔写真を、指で弾いた。

「奴の周辺をもう一度洗え。奴は、俺たちが気づいていない、もう一つのリストを持っている可能性がある」

部下たちが一斉に動き出す。

郷田は一人、窓の外に広がる灰色の空を見つめた。 20年という長い歳月を経て、ようやく事件の心臓部が、熱を帯びて脈打ち始めた。

その夜。 柊が泊まるホテルのバーに、一人の女性が姿を現した。 溝口繭だった。

彼女は、柊の座るカウンターの隣に腰を下ろし、静かに口を開いた。

「あなたに、見せたいものがあります」 「…利害の一致、というわけか」

柊は、グラスを回しながら、繭の目を見据えた。

「俺は、俺の計算を狂わせた奴が許せない。それだけだ」

二人の間に、危険な空気が流れる。 それは、誰の計算にもなかった、最も不確かな同盟の始まりだった。

第五章 利害の一致

ホテルのバーの薄暗い照明が、二人の間の緊張を浮かび上がらせる。 氷がグラスの底で、硬質な音を立てた。

繭は、ハンドバッグからタブレット端末を取り出した。 物理的な手帳を持ち歩くリスクは、彼女なりに計算していた。

画面に表示されたのは、父が遺した手帳をスキャンした、生々しい画像の数々。 インクの滲み、紙の染みまでが、ありありと映し出されている。

「これが、父が遺したリストです」

柊は、無言で画面を受け取った。 彼の視線が、データ化された手書きの文字の上を、驚異的なスピードで滑っていく。

Aリスト。

Bリスト。

矢崎。村松。染谷。

点と点が、線になる。 いや、違う。

二つの異なる図形が、ある一点で、完璧に重なっている。

柊の思考が、加速する。

犯人は、俺のAリストを見て、それに共通するBリストの人間を殺害した。 矢崎と村松。

そして、捜査の目がAリストに集中したところで、Aリストにはない、Bリストだけの人間を殺した。 染谷。

完璧な攪乱工作だ。 俺のロジックを逆手に取った、冷徹で、知的な犯行。

「…なるほど」

柊は、初めて声を発した。 その声には、かすかな興奮の色が混じっていた。

「俺のリストは、煙幕だったというわけか」 「あなたには、分かるんですね」 「分かる。犯人は、俺と同じ種類の人間だ。感情ではなく、計算で動いている」

その時だった。

柊のスマートフォンの画面が、静かに光った。 ディスプレイに表示されたのは、国際番号。 そして、一人の名前。

サイモン・ベイカー。

柊は、繭に目線で断りを入れ、通話ボタンを押した。

「柊だ」 『遅い』

電話の向こうから聞こえてきたのは、ノイズ一つない、完璧な英語だった。 彼のクライアント、PEファンドの極東責任者。

『計画に遅れが出ている。ノイズが多すぎるようだ』 「…処理中です」 『ノイズを処理するのは君の仕事だ。だが、目的を忘れるな。我々が買収するのは、この銀行の未来の価値だ。そして、過去の資産もだ』

資産、という言葉に、サイモンは僅かなアクセントを置いた。

『例のオフバランス・シートの件、進捗は? あれこそが、このディールの核心だ』 「…特定まで、あと少しです」 『急げ。時間は有限だ。君の価値も、また然りだ』

通話は、一方的に切られた。

柊は、スマートフォンの画面を消し、テーブルに置いた。 彼の表情から、先ほどの興奮は消え失せていた。 代わりに浮かんでいたのは、氷よりも冷たい、絶対零度の光。

彼は、ようやく全てを理解した。

犯人がいる。 警察がいる。 そして、クライアントがいる。

自分は、この巨大な盤面の中心にいると思っていた。 だが、違った。 自分もまた、誰かの計算式に組み込まれた、一つの駒に過ぎなかった。

ファンドの真の狙いは、銀行そのものですらない。 父のリストの先に眠る、あの「特別勘定」。 それこそが、彼らが数十億ドルを投じるに値する、唯一の獲物。

「どうしたんですか?」

繭が、不安げに彼の顔を覗き込む。

柊は、ゆっくりと顔を上げた。 その目は、もはや犯人だけを見てはいなかった。 このゲームを支配する、全てのプレイヤーを見据えていた。

「どうやら、敵の数が少し増えたらしい」

第六章 不確かな同盟

繭は、柊の言葉の意味を測りかねていた。 その声は、あまりに静かで、底が知れなかった。

「敵…?」

「俺を駒として動かしているプレイヤーが、別にいるということだ」 柊はグラスに残った氷を、指先で弄ぶ。

「そして、そのプレイヤーの目的は、この銀行そのものですらない」

彼の視線が、繭の持つタブレットに向けられる。 父が遺した、手書きのリスト。

「君のお父さんが追っていたもの。その終着点だ」

繭は息をのんだ。 父の手帳の隅に、何度も暗号のように出てきた言葉。 彼女の口から、かすれた声が漏れた。

「…特別、勘定…」

「正解だ」 柊は、まるで授業をするかのように、淡々と続けた。

「銀行の公的な帳簿には載らない、もう一つの帳簿。バブル期に犯した罪の、完璧な記録。政治家への裏金、反社会的勢力への貸付…。それは、この国の金融界の、急所そのものだ」

繭の頭の中で、全てのピースがはまった。 父が追っていたものの、巨大すぎる正体。 そして、彼がなぜ消されなければならなかったのか。

「ファンドは、それを狙っている」 柊の声が、彼女を現実に引き戻す。

「犯人も、おそらくは。父の無念を晴らすために」 繭が、震える声で言葉を継いだ。

「そして警察も、いずれそこにたどり着く」

柊は、繭の目をまっすぐに見据えた。 その瞳には、もはやコンサルタントの傲慢さも、部外者の余裕もなかった。 同じ盤上に引きずり込まれた、プレイヤーの目だった。

「俺たちには、時間がない」

その頃、郷田は県警本部の薄暗い資料室にいた。 20年前の捜査資料が詰め込まれた、埃をかぶった段ボール箱。 その中から、一枚の古い調書を抜き出した。

事件当時、不慮の事故として処理された行員。 溝口繭の父親のものだ。

郷田は、ほとんど光の失われた蛍光灯の下で、黄ばんだ紙の文字を追っていく。 当たり障りのない証言が、何ページも続く。 だが、彼の目は、最後のページに記された刑事の走り書きで、ぴたりと止まった。

取り調べが終わった後の、雑談の記録。

『いつか、あの地下の金庫が暴かれる日が来るんでしょうかね…。今の時代、もう誰も使っちゃいないのに』

郷田の目が、鋭く光った。

地下の金庫。

柊は、ラップトップを開き、銀行の古い設計図を表示させた。 青焼きの、複雑な線画。

「データ上、この銀行には二つの金庫が存在する。現在使われているメインヴォールトと、もう一つは…ここだ」

彼が指し示したのは、本店の地下三階。 現在の設計図からは抹消されている、忘れられた区画。

「問題は、どうやってそこへ行くかだ」

繭は、その図面の一点を、食い入るように見つめていた。 子供の頃、父に連れられて一度だけ入ったことがある、薄暗い通路の記憶。

彼女の顔には、恐怖と、そして覚悟が浮かんでいた。

「…私に、心当たりがあります」

柊と繭が動き出す。 郷田が、真実に手をかける。

運命の歯車が、音を立てて噛み合った。 舞台は、銀行の心臓部。

その最も暗く、冷たい場所へ。

第七章 忘れられた区画

深夜。 城西銀行本店は、巨大な沈黙の塊となって、西多摩の夜に鎮座していた。

通用口の、旧式のカードリーダー。 繭は、震える手で自身の行員証を差し込んだ。

一瞬の沈黙。 そして、かすかな電子音と共に、ロックが解除される。

「…まだ、生きてました」 「旧式のシステムは、更新の優先順位が低い。合理的だ」

柊は、無機質な声で答えた。 だが、その視線は、闇に沈む廊下の奥を鋭く見据えていた。

二人は、音を殺して行内へと侵入する。 日中の喧騒が嘘のように、そこは静寂に支配されていた。 非常灯の青白い光が、大理石の床に長い影を落とす。

彼らが目指すのは、地下。 しかし、エレベーターは使えない。 最新のセキュリティシステムが、深夜の作動を記録してしまう。

「こっちです」

繭が、小さな声で囁いた。 彼女が向かったのは、通常は行員も使わない、古い荷物用の搬入口の奥。 埃をかぶった扉の向こうに、地下へと続く、錆びついた鉄の階段があった。

ひやりとした空気が、二人の肌を撫ぜる。 カビと、古い紙の匂い。 それは、銀行という近代的なシステムの内部に忘れられた、過去の匂いだった。

一歩、また一歩と、二人は暗闇の中を下りていく。 スマートフォンのライトだけが、頼りだった。

壁には、配管が血管のように走り、時折、忘れた頃に水滴が落ちる音が響く。 それはまるで、巨大な生き物の、心臓の音のようだった。

「…子供の頃、父に連れられて、一度だけ」 繭が、ぽつりと呟いた。

「かくれんぼのつもりで、この階段を駆け下りたんです。父は笑って、でも、こう言いました。『この先には、銀行の、一番大事な秘密が眠ってるんだ。だから、誰にも言っちゃいけない』って」

その記憶が、彼女をここまで導いた。 父が遺した、最後の道しるべ。

地下二階。 古い書類が山積みになった、書庫のフロア。 その一番奥に、それはあった。

壁の一部に偽装された、一枚の扉。 鍵穴も、取っ手もない。

「行き止まりか…」 柊が、壁を軽く叩く。

「いいえ」 繭は、壁の一点を指差した。 天井近くにある、古い火災報知器。

「父が、指差したんです。あそこが、秘密の扉のスイッチだって」

柊は、懐から小型のツールを取り出した。 先端が伸び、寸分の狂いもなく、報知器の小さな窪みを押し込む。

ゴゴゴゴゴ…

低い地響きと共に、壁が、ゆっくりと横にスライドしていく。 その向こうには、さらに下へと続く、もう一つの階段が現れた。

地下三階。 設計図からも消された、忘れられた区画。

二人の目の前に、それはあった。 巨大な、円形の鋼鉄の扉。 かつての、この銀行の心臓部。

旧地下金庫。

その扉は、まるで巨大な墓標のように、圧倒的な存在感を放ちながら、侵入者たちを黙って見つめていた。

第八章 ゼロサム・ゲーム

旧地下金庫の円形の扉は、まるで巨大な墓標のように、圧倒的な存在感を放っていた。 分厚い鋼鉄。 リベットの無骨な感触。

柊は、その表面を冷静に観察する。 電子ロックはない。 これは、純粋な機械仕掛けの怪物だ。

「…ダイヤルが、ない」 繭が、絶望の混じった声で呟いた。

「いや、ある」 柊は、扉の中央、銀行の古いロゴが刻まれたエンブレムを指差した。 その縁に、積年の埃に紛れて、微かな目盛りが刻まれている。

「これを回すんだ。だが、番号が分からなければ…」

その時だった。

カチリ。

乾いた音が、背後から響いた。 それは、扉の機械音ではなかった。 もっと小さく、冷たい音。

そして、声がした。

「ようこそ。お待ちしていましたよ」

二人が、弾かれたように振り返る。 そこに立っていたのは、一人の初老の男だった。 見覚えのある顔。 銀行の、庶務課に勤める、目立たない行員。 父のリストにも、名前はなかったはずの男。

男の手には、黒光りする拳銃が握られていた。

「なぜ…あなたが…」 繭の声が、震える。

「私は、ただの案内人です。本当の主役は、別にいますから」 男は、そう言うと、静かに横にずれた。

その背後、金庫室の闇の中から、もう一つの人影が、ゆっくりと姿を現す。 車椅子。 その上に座っていたのは、痩せこけた老婆だった。 彼女の膝の上には、一冊の黒い革の手帳が置かれていた。 繭が持つものと、全く同じ手帳が。

「あなたたちは、リストの半分しか見ていない」 老婆の声は、枯れていたが、芯のある響きを持っていた。

「私の夫が遺したリストは、二冊で一つ。罪を犯した者たちのリストと、その罪を見逃した者たちのリスト。…あなたは、後者でしたね。溝口さん」 老婆の視線が、繭を射抜く。

「あなたのお父さんは、全てを知りながら、告発しなかった。保身のために、見て見ぬふりをした。それもまた、罪なのです」

その瞬間、金庫室の奥から、呻き声が聞こえた。 椅子に縛り付けられた、一人の男。 久我原頭取だった。

「さあ、始めましょう。最後の清算を」

老婆が、そう言った時だった。

階段の上から、複数の足音が響いた。 重く、統制された動き。

次の瞬間、闇の中から、黒いコンバットスーツに身を包んだ男たちが、音もなく現れた。 手にしたサブマシンガンには、サプレッサーが装着されている。 ファンドが差し向けた、回収チーム。

彼らのリーダーらしき男が、冷たい英語で言った。 「The asset. Secure it.」 (資産を確保せよ)

老婆も、初老の行員も、動じない。 まるで、その展開さえも、計算の内だとでも言うように。

老婆が、車椅子のボタンに手をかける。 「全てを、ゼロに」

柊の思考が、限界まで加速した。 犯人。ファンド。警察もいずれ来る。 そして、自分と繭。

これは、誰かが得をすれば、誰かが損をする、ゼロサム・ゲーム。 だが、このままでは全員がマイナスだ。

どうする。 最適解は、どこにある。

回収チームの一人が、老婆に向かって一歩踏み出した。 その瞬間。

パンッ!

乾いた破裂音が、地下の冷たい空気を引き裂いた。 初老の行員の銃口から、硝煙が立ち上る。

ゲームは、始まった。 もう、誰にも止められない。

第九章 計算不能

銃声が、空間を支配した。

乾いた音が、コンクリートの壁に反響し、鼓膜を突き刺す。

黒服の一人が、声もなく崩れ落ちる。 だが、ファンドの回収チームは、誰一人として動揺を見せなかった。 彼らはプロだった。 感情というノイズは、彼らの計算式には存在しない。

即座に二人が散開し、遮蔽物の影に身を潜める。 残りの一人が、倒れた仲間の生死を確認することもなく、サブマシンガンの銃口を正確に犯人へと向けた。

銃撃戦は、一瞬だった。

空間を切り裂く、数条の閃光。 着弾の硬質な音。

初老の行員は、歴戦のプロを相手に、驚くべき善戦を見せた。 柱の影を巧みに使い、正確な射撃で応戦する。 だが、多勢に無勢。

彼の肩と足から、同時に血飛沫が上がる。 体勢を崩した彼の眉間に、最後の一発が、吸い込まれるように命中した。

男は、糸の切れた人形のように、ゆっくりと崩れ落ちた。 その目は、最後まで、車椅子の老婆を守るように開かれていた。

静寂が戻る。 硝煙の匂いだけが、生々しく漂っていた。

その全てが、柊の目にはスローモーションのように映っていた。 銃弾が飛び交う、その僅かな時間。 彼の頭脳は、生き残るための最適解を、猛烈なスピードで計算し続けていた。

「繭!」

柊は、呆然と立ち尽くす繭の腕を掴んだ。 彼女の目は、何も映していなかった。 父が、罪を見逃した。 その言葉が、彼女の世界を破壊していた。

「感傷に浸るのは後だ!」 柊の声が、彼女の耳元で爆ぜる。

「今は生き残ることを計算しろ!」

彼は、半ば引きずるようにして、巨大な金庫の扉の前へと連れて行く。 ファンドのチームが、こちらに意識を向けるまで、あと数秒。

「番号だ! ダイヤルの!」 「…わからない…」 「考えろ! お父さんが、忘れたくても忘れられなかった数字! それは何だ!」

老婆の言葉が、ヒントだった。 罪の記憶。

「父は…そんな…」 「その罪悪感だ! それが答えだ!」

柊の言葉が、繭の心を貫いた。 罪悪感。 父が、ずっと何かを悔いているような、寂しそうな目をしていた理由。 あの不正融資に、加担してしまった日。

彼女の唇から、かすれた数字が漏れた。

「…昭和…63年…」 「続けろ!」 「11月…4日…」

その日付は、Bリストの最初に記された企業が、不正な融資によって倒産した日だった。

柊は、エンブレムに手をかけ、体重を乗せて回し始める。 古い機械油の匂い。 重い金属の抵抗。

右へ、63。 左へ、11。 右へ、4。

カチリ。

カチリ。

指先に、確かな感触が伝わる。 一つ、また一つと、分厚い鋼鉄の奥で、錠が外れていく音。

ファンドのチームリーダーが、こちらに気づき、銃口を向けた。 「Step away from the door.」 (扉から離れろ)

その声と、最後の錠が外れる音は、ほぼ同時だった。

ゴトン。

地響きのような、重い音。

柊は、ありったけの力で、鋼鉄の扉を引いた。 それは、ゆっくりと、だが、決して止まることなく、内側へと開かれていく。

扉の向こう側は、完全な闇だった。 だが、柊のライトが照らし出したのは、黄金でも、現金でもない。

壁一面に並べられた、無数の黒いファイル。 ファイル。 ファイル。 ファイル。

銀行が、半世紀をかけて隠蔽し続けた、罪の記録。

「特別勘定」の、本体だった。

第十章 罪のアーカイブ

金庫の扉が開かれた瞬間、空気が変わった。

淀んだ、乾いた匂い。 古い紙と、インクと、そして、誰にも触れられずに堆積した歳月の匂い。

それは、罪の匂いだった。

柊のライトが照らし出すのは、壁一面に整然と並べられた、無数の黒いファイルだった。 背表紙には、数字と記号だけが、事務的に記されている。 一つ一つのファイルが、一つの企業の、一つの家族の、破滅の記録。

「特別勘定」 その名にふさわしい、荘厳ささえ感じさせる光景だった。

回収チームのリーダーの目が、ギラリと光った。 彼の目的は、犯人でも、人質でもない。 目の前にある、この「資産」。

「Secure the asset.」 (資産を確保せよ)

彼の短い命令に、部下たちが機械的に反応する。 一人が柊と繭に銃口を向けたまま、残りの二人が、ゆっくりと金庫室の中へと足を踏み入れた。

彼らにとって、これは仕事の最終段階に過ぎない。 この罪のアーカイブを回収し、クライアントに引き渡す。 ただ、それだけだ。

「…させませんよ」

その声は、車椅子の老婆から発せられた。 彼女の顔には、奇妙なほどの静けさが漂っていた。 まるで、この展開さえも、計算の内だとでも言うように。

彼女は、ゆっくりと車椅子の肘掛けに隠されたパネルを開いた。 そこには、一つの赤いボタン。

「この金庫は、ただの保管庫ではありません」 老婆の声が、冷たく響く。

「古い時代のものですからね。万が一の時には、全てを灰にするための機能も付いているのです。…テルミット焼却装置、と言ったかしら」

回収チームのリーダーの動きが、初めて止まった。 彼の表情が、僅かに歪む。 それは、計算外の変数に対する、プロフェッショナルの苛立ちだった。

「あなたたちがこれを持ち出せば、罪はまた繰り返される。別の誰かが、これを利用して、新たな悲劇を生む。…そうでしょう? コンサルタントさん」

老婆の視線が、柊を射抜く。

「だから、全てをゼロに戻すのです。利益も、損失も、罪も、罰も。全てを、この場所で」

彼女の指が、赤いボタンへと、ゆっくりと伸びていく。

その瞬間だった。

「動くな! 警察だ!」

階段の上から、怒号が響き渡った。 重装備の警官たちが、雪崩を打つように突入してくる。 その先頭にいたのは、郷田だった。 彼の目は、獲物を捉えた猟犬のように、爛々と輝いていた。

「全員、武器を捨てろ!」

金庫室の空気は、極限まで張り詰める。 四つの勢力が、互いを睨み合ったまま、膠着する。

1.全てを灰にしようとする、復讐者。 2.全てを奪おうとする、資本の論理。 3.全てを法の下に裁こうとする、国家権力。 4.そして、その全ての中心で、罪のアーカイブの前に立つ、柊と繭。

誰もが、動けない。 誰もが、次の一手を探している。

柊の頭脳が、最後の計算を始めていた。 利益か。損失か。 成功か。破滅か。 正義か。それとも――。

彼の視線は、目の前にある一つのファイルに吸い寄せられていた。 そこに記された、古い企業名。 それは、彼がキャリアの初期に担当し、冷徹に解体した、小さな町工場の名前だった。

忘れていたはずの、過去という名の負債。

全ての計算が、ここで狂い始める。

第十一章 損益分岐点

時が、凍り付いた。

金庫室という密閉された空間で、四つの意志が、互いを牽制し合う。 それは、現代社会を構成する、四つの力の縮図だった。

復讐と、資本と、法と、そして、計算。

郷田が、ゆっくりと口を開いた。 「終わりだ。全て、法の下で裁かれる」 その声は、揺るぎない国家の意志。

回収チームのリーダーが、郷田と老婆を交互に見据え、静かに告げる。 「我々の目的は資産の回収のみだ。抵抗は、双方にとって不利益しか生まない」 それは、全てを損得で割り切る、資本の論理。

車椅子の老婆が、悲しげに微笑んだ。 「いいえ。全てが灰になる。それだけが、唯一の救済です」 それは、全てを無に帰す、絶対的な復讐の意志。

その中心で、柊は立っていた。 彼の頭脳は、もはや最適解の算出を放棄していた。 目の前にある、一つのファイル。 彼が、キャリアの初期に担当し、冷徹に解体した、あの町工場の名前。

忘れていたはずの記憶が、奔流となって蘇る。 助けを求める工員たちの顔。 涙を流していた、社長の老人。 彼らを、ただの数字として、冷酷に切り捨てた、若き日の自分。

あれは、正しい計算だったのか。 利益は、どこにあった。 損失は、誰が払った。

計算が、狂い始める。 初めて、彼の計算式に、「罪悪感」という測定不能な変数が、混じり込んだ。

柊が、動いた。

ゆっくりと、だが、確かな足取りで。 向かう先は、郷田でも、ファンドでも、老婆でもない。

金庫室の隅に、埃をかぶって鎮座する、旧式の大型ドキュメントシュレッダー。

「やめろ!」 郷田が叫ぶ。

「何を考えている!」 イヤホンから、サイモンの怒声が響く。

柊は、誰の声にも耳を貸さなかった。 ただ、自らの心の内に響く声に従った。

彼は、振り返り、壁一面の「特別勘定」を見渡した。 この罪のアーカイブ全てが、一つの巨大な「損失」の記録なのだ。

彼は、踵を返し、アタッシュケースを掴んだ。 そして、ためらうことなく、それをシュレッダーの投入口に叩き込んだ。

ガガガガガガガッ!

機械の、耳を劈くような絶叫が、全ての声をかき消した。 日本の金融界のタブーが、半世紀の罪の記録が、黒い紙吹雪となって、虚空に舞い散った。

それは誰の利益にもならない、ただ罪の連鎖を断ち切るためだけの行為。 彼の人生で最初で最後の、**純粋損失(デッドロス)**だった。

結び:貸借対照表

事件は、静かに幕を閉じた。

「特勘」という物的証拠は失われた。 だが、柊の全面的な証言と現場の状況証拠により、久我原頭取とファンドの幹部たちは、贈収賄と証拠隠滅の容疑で逮捕された。 郷田は、20年越しの事件に、一つの区切りをつけた。

柊一彰は、コンサルティング業界から永久追放された。 輝かしいキャリアも、約束された未来も、全て失った。

数ヵ月後。 東京の雑踏の中を、彼は一人歩いていた。 もはや、彼をエリートと見る者は誰もいない。 ただの、名もなき群衆の一人だ。

その彼のもとに、一通の小包が届く。 差出人は、溝口繭。

中には、一冊の古びた手帳。 彼女の父が遺した、20年前の不正によって破綻させられた、地元企業や人々のリストだった。

添えられたメモには、ただ一言。

「いつか、この清算も」

彼の人生の貸借対照表は、巨額の赤字を抱えた。 しかし、その魂の負債を返済するための旅は、今まさに始まったのかもしれない。

柊は、数字の呪縛から解放された静かな表情で、手帳を手に、雑踏の中へと歩き出した。

(了)

この記事へのコメントはありません。