あらすじ

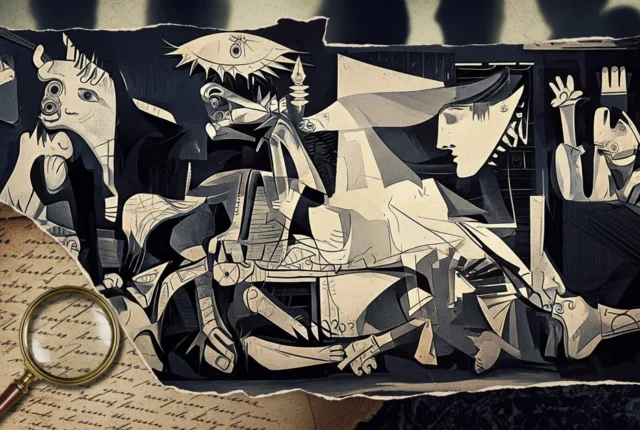

1974年、パリ。パブロ・ピカソの死から一年、画家フランソワーズ・ジローは、ようやく手にした平穏な日々を送っていた。そんな彼女の元に、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の学芸員が謎の死を遂げたという報せと、彼が遺した奇妙なメッセージが届く。「ゲルニカのX線写真に、説明のつかない”差異”がある」と。

それは、ピカソという神話の裏に隠された、危険な真実への招待状だった。

フランコ政権末期のスペインで、次代の文化利権を狙う実業家モンテロの影。ピカソの遺産を頑なに守る最後の妻ジャクリーヌの、謎めいた抵抗。そして、巨匠が最高傑作『ゲルニカ』の絵の具の層に塗り込めた、恐るべき秘密とは何か。

フランソワーズは、子供たちの未来を守るため、そしてピカソが遺した芸術の魂に応えるため、再び過去と対峙する決意を固める。パリ、南仏、ニューヨーク、そしてマドリードへ。歴史的傑作に仕掛けられた暗号を追う彼女の旅は、やがて国家を揺るがす国際的陰謀へと繋がっていく。

これは、神話に背いた一人の女性が、その知性と意志を武器に真実を求めた、壮大なアートサスペンスである。

登場人物

- フランソワーズ・ジロー (Françoise Gilot) 主人公。ピカソの元を自らの意志で去った唯一の女性であり、二人の子供の母。パリで画家として自立した生活を送る、知的で精神的に強靭な女性。ピカソの神話化を冷静に見つめつつも、彼の芸術への敬意は失っていない。本作では、封印された巨匠の秘密に挑む「探偵役」となる。

- ジャクリーヌ・ロック (Jacqueline Roque) ピカソ最後の妻。夫の死後、南仏の邸宅に籠り、その遺産と神話を頑なに守る「聖域の番人」。フランソワーズを「裏切り者」として激しく憎悪するが、その心の奥には深い孤独と恐怖を抱えている。物語の鍵を握る、悲劇的な人物。

- カルロス・モンテロ (Carlos Montero) フランコ政権と太いパイプを持つ、スペインの狡猾な実業家。紳士的な仮面の裏で、ピカソの死後の文化利権を掌握しようと画策する。本作における冷酷な「敵役」。

- デヴィッド・ハサウェイ (David Hathaway) ニューヨーク近代美術館(MoMA)の若手学芸員。『ゲルニカ』の保存状態に不審な点を発見し、フランソワーズに助けを求めた直後、謎の死を遂げる。物語の発端となる人物。

序章:一九七四年、ニューヨークの雪

ブリザードだった。 一九七四年二月、マンハッタンを白一色に塗りつぶそうとする、猛烈な吹雪。

ニューヨーク近代美術館の学芸員デヴィッド・ハサウェイは、五十三番通りに面したタクシーの窓から、叩きつける雪の粒子が街灯の光に乱舞するのを、他人事のように見つめていた。自分の心臓もまた、あの雪のように激しく乱れている。

数時間前まで、彼は地下の保存修復室にいた。そこは、温度と湿度が完璧に管理された、美術品のための聖域。そして彼は、神の領域を覗いてしまったのだ。

ライトテーブルの上に広げられた『ゲルニカ』の巨大なX線写真。そのモノクロームの悲劇の中に、彼はあってはならない「不協和音」を見つけてしまった。

1957年の修復時に記録された古いX線写真と、今彼の目の前にある最新の写真を比較すると、明らかに違う箇所があった。ランプを高々と掲げる女の手首。その部分だけ、絵の具の層が鉱物のように不自然に厚い。まるで、後から何かを塗り込め、隠蔽したかのように。

「ピカソ自身がやったんだ…」

その考えに至った時、デヴィッドを襲ったのは、学術的な興奮ではなく、原始的な恐怖だった。これは単なる修復ではない。巨匠が自らの最高傑作に施した、秘密の「手術」だ。

その絵の具の下には、世界が決して知ってはならない何かが、今も息を潜めている。

彼は震える手でレポートの要点をメモし、一枚のエアメール用の便箋に万年筆を走らせた。宛名は、フランスの画家、フランソワーズ・ジロー。

ピカソという神の元から、唯一、自らの意志で歩み去った女。 神話の嘘を、その知性で見抜ける人間がいるとすれば、彼女しかいない。

雪の舞う通りを郵便局へ急ぐ彼の背後を、一台の黒いセダンが音もなく滑ってきたことに、デヴィッドは気づく術もなかった。

彼がポストに手紙を投函し、凍える指先に息を吹きかけた、その瞬間。背後の闇から伸びてきた腕が、彼を力強く捕らえた。彼の短い悲鳴は、ニューヨークの猛吹雪が立てる壮大なノイズの中に、あまりにも小さく吸い込まれていった。

第一部:パリの囁き

第1章:過去からの手紙

ピカソが死んで一年。フランソワーズ・ジローのアトリエには、ようやく穏やかな時間が戻りつつあった。

テレピン油の匂い、キャンバスに触れる筆先の乾いた音。それが彼女の世界だった。ピカソという巨大な太陽の引力圏から脱し、自らの光で輝く惑星。彼女はそうあろうと努めてきた。

その日、一本の国際電話が、彼女の築いた静寂に波紋を広げた。受話器の向こうから聞こえるのは、夫であり、ポリオワクチンを開発した高名な科学者であるジョナス・ソークの、憂いを帯びた声だった。

「フランソワーズ、落ち着いて聞いてくれ。ニューヨークのMoMAにいるデヴィッド・ハサウェイという学芸員が、事故で亡くなったそうだ」

「デヴィッドが…?」

「地下鉄のホームで、足を滑らせたらしい。だが…彼が亡くなる三日前に、君宛に速達の手紙を出していることがわかった。何か、非常に重要な連絡があったようだ」

電話を切ったフランソワーズの視線は、テーブルの上に置かれた一通のエアメールに注がれた。数日前に届き、まだ封を切らずにいた、ニューヨークからの手紙。

彼女はペーパーナイフを手に取り、その封を切った。中から現れたのは、走り書きのメモと、一枚の写真。それは、ピカソがかつて描いた、フランソワーズ自身の手のデッサンの写真だった。光を掴もうとするかのように、力強く開かれた彼女の手。

そして、メモにはこう記されていた。

『ジロー様。貴女の手は、光を掲げるためにある。MoMAのゲルニカは病んでいる。ランプを掲げる女の手首に、巨匠が隠した不協和音がある。どうか、貴女の目で真実を…』

第2章:盗まれた記憶

フランソワーズは、デヴィッド・ハサウェイが遺した手紙を、まるで壊れ物を扱うかのようにそっとテーブルに置いた。インクの滲んだ文字が、死者の最後の鼓動のように微かに震えて見える。

彼女は立ち上がり、アトリエの中をゆっくりと歩き始めた。思考を整理するための、長年の習慣だった。イーゼルにかかった描きかけのキャンバス。床に無造作に置かれた画集の山。

壁に並べて飾った、ささやかなコレクション。ジャン・コクトーが贈ってくれたドローイング、アンリ・マティスとの友情の証であるリトグラフ、そして…パブロ・ピカソが描いた、数枚の習作。

その壁の前で、フランソワーズの足がふと止まった。 何かが違う。

完璧に計算して配置したはずの、額縁と額縁の間の空間。そのバランスが、ほんの数ミリ、崩れている気がした。彼女の画家としての目は、ミリ単位の不協和音も見逃さない。

彼女は壁に歩み寄り、息をのんだ。そこにあるべきはずの一枚が、なかった。ピカソが、彼女の手をモチーフに描いた小さなデッサン。

光を掴もうとするかのように力強く開かれた、彼女自身の左手。他の、市場価値で言えばはるかに高価なマティスやコクトーの作品は手つかずのまま、なぜ、この個人的な一枚だけが?

金目当ての泥棒ではない。侵入者は、目的のものを正確に知っていた。そして、それを持ち去ることで、フランソワーズに明確なメッセージを送ってきたのだ。

『我々はお前の記憶の中にさえ、アクセスできる』 背筋を、氷の指がなぞるような悪寒が走った。

第3章:母と息子

その夜、フランソワーズは南仏へ発つための荷造りを始めていた。着替えと、数冊の画集、そして調査に必要な資料。その時、アトリエのドアをノックする音がした。息子のクロードだった。

父譲りの強い意志を宿した瞳で、彼は母を見つめた。 「母さん、また父さんのことでどこかへ行くのか?」

その声には、心配と、長年蓄積された苛立ちが混じっていた。 「もう関わるのはやめてくれ。僕たちにとって、あの人は過去の人だ。母さんを苦しめ、僕らを捨てた男だ」

フランソワーズは、手を止めて息子に向き直った。 「これは、あの人のためではないわ、クロード」彼女の声は、静かだが揺るぎなかった。「これは、あなたとパロマの未来のためよ。過去の亡霊が、あなたたちの未来に影を落とすことを、この私が許さない。母として、ね」

クロードは、母の瞳の奥にある決意の硬さに、何も言えなくなった。彼はただ、「…気をつけて」とだけ言うと、静かにアトリエを去っていった。

フランソワーズは、息子の後ろ姿を見送りながら、自らの戦う理由を再確認していた。

第4章:蜘蛛の巣の主

翌日の昼下がり、フランソワーズはサンジェルマン・デ・プレの老舗カフェ「レ・ドゥ・マゴ」のテラス席にいた。目の前には、旧友のジャーナリスト、ピエール・サン=クレールが座っている。

カフェオレの湯気が、二人の間の重い沈黙に揺れていた。ピエールは、フランソワーズが語った一連の出来事を、鋭い目で黙って聞いていた。

「…それで、警察は空き巣未遂だと?」ピエールは、ため息と共に言った。

「ええ。証拠は何もない。巧妙すぎるわ」

「巧妙なのは、連中の常套手段だ」ピエールは声を潜めた。「フランソワーズ、君は巨大な蜘蛛の巣に、自分から触れようとしている。ピカソの死後、彼の遺産はハイエナの餌食だ。特に、スペインではな」

ピエールの話は、核心へと入っていった。「その中心にいるのが、カルロス・モンテロという男だ。表向きは、建設業で財を成した愛国者を気取っている。だが、その裏の顔は、冷酷なフィクサーだ。」

「彼の本当の狙いは、フランコ後のスペインにおける文化利権の独占。歴史も、芸術も、彼の帝国のための道具に過ぎん。そして、ここ数ヶ月、モンテロはジャクリーヌ・ロックの最大のパトロンになった。彼女を籠絡し、ピカソ財団を乗っ取るつもりだろう」

ピエールはフランソワーズの目をまっすぐに見て、警告した。「相手は国家の影だ。手を引け、フランソワーズ」 だが、フランソワーズの決意は、もはや揺るがなかった。

第二部:南仏の城砦

第5章:二人の未亡人

ニース・コート・ダジュール空港に降り立ったフランソワーズを包んだのは、刃物のように鋭く、それでいて蜜のように甘い南仏の光だった。

ピカソが終の棲家として選んだ「ノートルダム・ド・ヴィの館」は、まるで近代の城砦のように、丘の上に鎮座していた。

鉄の門の前で、フランソワーズは告げた。 「パブロ・ピカソの『ゲルニカ』について、ニューヨーク近代美術館からの緊急の伝言です。彼が遺した作品に、重大な危機が迫っている、と」

それはハッタリだったが、最も効果的な嘘だった。重い門が開き、彼女は城の中へと招き入れられた。

応接間で待つこと数分。音もなく現れたジャクリーヌ・ロックは、高価な黒のシルクドレスをまとっていた。 「何の用?」その第一声は、薄いガラスの破片のように冷たかった。

「ここは聖域ではないわ。記憶の墓場よ」フランソワーズは静かに返した。

激しい言葉の応酬の後、フランソワーズはカルロス・モンテロの名を口にした。ジャクリーヌの仮面に、初めて微かな亀裂が入る。

「MoMAの学芸員が死んだわ。ゲルニカの秘密を探っていたせいで。モンテロは、パブロの芸術に塗り込められた秘密そのものを狙っている。あなたは、彼に加担するの? それとも、パブロが命をかけて守ろうとした魂を守るの?」

「出ていって!」ジャクリーヌは、耳を塞ぐように叫んだ。

フランソワーズは、静かにドアへ向かった。「いいわ。でも覚えておいて。モンテロにとって、あなたは最後の証人。用が済めば、あなたも消される」

彼女がドアノブに手をかけた時、背後から、か細い、すがるような声が聞こえた。 「……待って」

第6章:時の止まったアトリエ

その夜、二人はピカソのアトリエにいた。そこは混沌の王国であり、巨匠の魂が真空パックされた聖域だった。

フランソワーズは、画家としての知識を総動員し、調査を開始した。そして、書類キャビネットの奥から、画材の納品書のファイルを掘り出した。

何時間もの根気強い作業の末、彼女はそれを見つけた。ベルギーの老舗画材メーカー「ブロックス」からの、ピカソ個人宛の取引記録。

品名は「クレムニッツ・ホワイト No.1(特注鉛白)」。だが、フランソワーズは眉をひそめた。最も重要だと思われる1950年代の記録だけが、まるで鋭利なナイフで切り取られたかのように、数ページにわたって失われていたのだ。

「…やられたわ」フランソワーズは呟いた。「モンテロの手は、すでにここまで及んでいる」 ジャクリーヌは顔を真っ青にして、「私は知らないわ!」と怯えた。

だが、フランソワーズは諦めなかった。「いいえ、パブロは必ずどこかに痕跡を残す人間よ」。彼女は調査の対象を、ピカソの個人的な日記や、無数に遺されたスケッチブックへと切り替えた。

そして、別のスケッチブックの隅に、彼女は探し求めていた答えを見つけた。闘牛の荒々しいデッサンの横に、ピカソの小さな文字でこう記されていたのだ。

『一九五七年、五月。マドリード。ゴヤの亡霊が俺を見ている。ブロックスからの荷を待つ。ゲルニカの傷が、まだ癒えぬ』

「1957年…これよ!」 フランソワーズが、切り取られた記録と符合する年号を突きつけると、ジャクリーヌの心のダムが決壊した。

第7章:ピカソの告白

「パブロは……死ぬ数週間前、モンテロに脅されていたの……」ジャクリーヌは、床に崩れ落ち、嗚咽と共にすべてを語り始めた。

「『先生がゲルニカに隠した“契約”を、我々に渡しなさい』と…。さもなくば、クロードとパロマに危害が及ぶと、彼は脅迫されたわ…」

フランソワーズは、息をのんだ。敵の脅迫が、自分の子供たちにまで及んでいたことを、彼女は初めて知った。

「パブロは、毎晩うなされていた…」ジャクリーヌは続けた。「そして、ある夜、私の手を握って言ったの。『何があっても、あの絵をスペインの亡霊に渡すな。もし俺に何かあれば、フランソワーズに知らせてくれ。あの女だけが、俺の嘘を見破り、真実を掘り起こすことができるだろう』って…」

ピカソの最後の言葉。それは、かつて愛し、そして憎んだ女への、絶対的な信頼の証だった。

フランソワーズは、泣きじゃくるジャクリーヌの肩に、そっと自らの手を置いた。二人の間には、ピカソが遺したあまりにも重い秘密を守るという、奇妙で、危険な絆が結ばれようとしていた。

第三部:マドリードの決戦

第8章:獅子の巣

その頃、マドリードのサラマンカ地区にあるカルロス・モンテロの邸宅では、主が一人、書斎で年代物のブランデーグラスを傾けていた。

壁にはゴヤの『戦争の惨禍』のオリジナル版画が掛けられている。彼は、銀縁の写真立てに収められた、一枚の色褪せた家族写真に目をやった。フランコに全てを奪われ、没落した貴族の末裔。それが彼の正体だった。

彼のピカソへの執着は、芸術への愛ではなく、自分たちが失った権威と歴史を、ピカソという現代の神話をも支配することで取り戻そうとする、歪んだ野心と復讐心から来ていた。

「ピカソ、お前の不滅のゲルニカも、この私の歴史の一部となるのだ…」 彼は、冷ややかに微笑んだ。

第9章:光の下の対決

マドリードの空気は、鉛のように重かった。フランコという老いた独裁者の健康不安がささやかれる首都は、見えない熱病に浮かされているようだった。

街角のカフェでは、人々が声を潜めて未来を語り、その視線は時折、三つ又の銃を携えて立つ治安警察(グアルディア・シビル)の硬い表情へと注がれては、すぐに逸らされる。ETAによるブランコ首相暗殺の記憶は、まだ街の記憶に生々しい傷として残っていた。

フランソワーズとジャクリーヌは、マドリードに潜入した。二人は別々のホテルに宿を取り、極秘裏に情報を交換しながら、プラド美術館でのレセプションへの潜入計画を練り上げていった。フランソワーズは、夫ソークの研究所から電送されてきた顔料の分析データを、最大の武器として懐に忍ばせていた。

決戦の夜が来た。 プラド美術館の夜会は、偽りの煌めきに満ちていた。ベラスケスの名画が見下ろす中、カルロス・モンテロが、ステージ上で『ゲルニカ』の一時帰還を高らかに宣言する。

その時、フランソワーズが群衆の中から進み出た。 「モンテロ氏。私は、告発するためにまいりました」

会場が静まり返る中、彼女は「鑑定書」を掲げ、ピカソが絵に施した細工、その絵の具が1950年代のものであるという科学的証拠を、冷静に、論理的に突きつけた。

「あなたはこの絵画を、ただの『一枚の絵』だと、神と、ここにいる全ての証人の前で、宣誓できますか?」

追い詰められたモンテロの顔から、完璧な笑みが消えた。その時、館外で轟音が響く。ETAによる陽動テロ。会場はパニックに陥った。

混乱の中、モンテロはステージ裏へ逃走し、フランソワーズの腕を掴んだ。「道を開けろ! さもなくばこの女がどうなっても知らんぞ!」

だが、その瞬間、彼の背後から、これまで恐怖に震えていたはずのジャクリーヌが、ブロンズ製の重い燭台を振りかぶり、力任せにその後頭部を殴りつけた。

「パブロの…パブロの世界に、二度と触るな!」

ジャクリーヌの絶叫が響き渡る。モンテロは崩れ落ち、フランソワーズは解放された。警察がなだれ込む中、二人の女は、ライトアップされた巨大な絵画を、共に見上げていた。

終章:未来への光

事件の翌朝、マドリードの新聞の一面を飾ったのは、ETAによる連続爆弾テロの衝撃的な写真と、カルロス・モンテロの「大規模な脱税と不正融資容疑」による電撃的な逮捕を報じる記事だった。

プラド美術館での混乱は、テロの余波として小さく触れられているだけ。『ゲルニカ』に塗り込められた秘密も、MoMAの学芸員の死も、国際的な陰謀も、そこには一行も記されていなかった。歴史の真実は、再び分厚いビロードのカーテンの裏側へと、手際よく隠されたのだ。

その日の午後、フランソワーズが滞在するホテルを、フランス大使館の書記官が訪れた。

彼は、丁重な言葉遣いの中に刃を隠しながら、この件に関する一切を「国家間のデリケートな問題」として扱い、フランソワーズに生涯にわたる守秘を求めた。

ピカソが封印したマイクロフィルムは、白日の下に晒されることなく、新たな外交カードとして闇から闇へと渡っていくのだろう。

フランソワーズは、勝った。しかし、世界が変わるわけではない。 彼女はただ、一人の画家の魂と、自らの家族の平和を守り抜いただけだ。それで十分だった。

マドリードのバラハス空港の喧騒の中、フランソワーズとジャクリーヌは、別々のゲートへと向かう前に、言葉少なに向き合っていた。二人の間に、もはや剥き出しの敵意はなかった。

「…パブロは、あなたに感謝しているかしら」 ジャクリーヌが、ほとんど独り言のように呟いた。

「感謝なんて、あの人が求めるはずないわ」フランソワーズは、遠い目をして答えた。「彼はただ、自分の芸術が嘘で汚されるのを許せなかった。私も、一人の画家として、それが我慢ならなかった。…ただ、それだけのことよ」

「そう…そうね」 ジャクリーヌは、ふっと息を吐き、初めて穏やかな、諦めに似た笑みを浮かべた。

「さようなら、フランソワーズ」 「さようなら、ジャクリーヌ」

それが、二人が言葉を交わした最後になった。ジャクリーヌは南仏の城砦へ、フランソワーズはパリの日常へと、それぞれの孤独を生きていくために、背を向けた。

七年の歳月が流れた。 一九八一年、秋。

フランソワーズは、パリのアトリエで、古い白黒テレビが映し出す歴史的な光景を、息を詰めて見つめていた。厳重な警備に守られ、マドリードの空港にゆっくりと降ろされる、巨大な木製のコンテナ。その中には、『ゲルニカ』が眠っている。

フランコの死を経て、ついに民主化を成し遂げたスペインへ、ピカソの魂が「最後の旅」を終えて帰還した瞬間だった。

画面に映る、旗を振り、歓喜に沸くマドリードの市民たち。ある者は涙を流し、ある者はカタルーニャの歌を歌っている。フランソワーズは、その光景を、ただ静かに見つめていた。

ピカソがランプの女の手首に塗り込めた「もうひとつの物語」は、今もあの絵の中で、誰にも知られずに眠り続けている。いつか、遠い未来に、誰かが再びその声なき声に耳を澄ます日が来るのかもしれない。だが、今は、これでいいのだ。

『ゲルニカ』は、独裁への抵抗の象徴として、そして平和への祈りとして、あるべき場所へと還ったのだから。 彼女は、そっとテレビのスイッチを切った。

アトリエは、再び制作途中の絵画と、テレピン油の匂いに満たされた、彼女だけの聖域に戻った。

フランソワーズは、部屋の中央に置かれた、人の背丈よりも大きな、真っ白なキャンバスの前へと歩み寄る。それは、数週間前に運び込まれたばかりの、まだ何も描かれていない、無限の可能性そのものだった。

彼女はパレットを手に取り、鮮やかな色を次々と搾り出していく。赤、青、そして太陽の光を思わせる黄色。

かつてピカソは彼女に「お前は砂漠を歩くことになる」と言った。 彼女はその砂漠を歩ききった。そして今、自らの手で、その砂漠に花を咲かせようとしている。

窓から差し込むパリの柔らかい光が、彼女の銀色に輝き始めた髪と、これから描かれるべき未来の輪郭を、明るく照らしていた。

フランソワーズ・ジローは、筆を手に取った。 彼女の物語は、まだ始まったばかりだった。

(了)

この記事へのコメントはありません。